|

El cronista va detrás de los pasos del legendario juglar Juancho Polo Valencia, después de más de 36 años de su muerte. Son muchas las voces que se van uniendo en este texto para darnos un cuadro nostálgico de este talentoso músico del Magdalena, cuyas composiciones nos quedan como ecos constantes de su agitada vida.

Miguel Pertuz y Gilberto Polo, dos ancianos que se encontraron sentados en la plaza central de Flores de María, caserío del Magdalena, recordaron que un día perdido en la memoria el trovador de camisa colorida y pantalones de pana, alucinado por el licor y las ganas. de seguir en parranda, se colgó el acordeón en el hombro y, olvidándose de sus obligaciones maritales, se marchó en un caballo prestado a Pivijay, desamparando a su joven compañera Alicia Cantillo. Ella tenía veinte años y se enfrentaba en cama a un embarazo con serios problemas de salud. Ella era la misma muchacha hermosa de rasgos de ninfa que en 1942 había raptado a sus progenitores. Él era un mozalbete de pómulos indígenas, atolondrado e irresponsable con apenas 24 años.

La madre de ella, Felicidad Mendoza, se había opuesto a las relaciones endemoniadas con ese músico feo, borrachín y vagabundo que la había ilusionado con sus coplas inauditas y declamaciones en palabras que nadie de abarcas entendía. Tras recorrer interminables trochas y parajes pantanosos, el hombre del acordeón y el caballo se unió a una ruidosa juerga pivijayera que le reconoció.

Fueron tres días de felicidad, de abrazos y cantos recios con tufo a formol que les hacían olvidar el mundo. Hasta allá llegaron noticias de la esposa exhausta, presa de una letal hemorragia, que clamaba la presencia de su amado Juancho Polo. El médico que la asistencia admitió su derrota ante la preeclampsia y la falta de medicamentos. Casi obligado, el músico se encaramó en la jaca y emprendió el regreso.

Llegando a Piñuela unos aldeanos le avisaron de la urgencia de medicamentos. Volví a Pivijay buscando una farmacia. Ahí se topó con la misma “farrita” que le ofreció los sorbos que el cuerpo pedía. De nuevo muchos poemas recitó, demasiadas canciones les interpretó hasta que los borrachos más generosos le encimaran unos pesos y fue a tumbos por los medicamentos… al final, no supo cuántos frascos traía ni cuántas horas o días transcurrieron. En el viaje a Flores de María se enteró que Alicia había sido sepultada. Unas matronas de rostros maltrechos que conversaban en la entrada del rancho del velorio le vieron llegar casi abrazado al cuello del alazano. Fue recibido con una agria retahíla de reproches y decepcionados meneos de cabezas. El ajumado pidió con dulzura que no le regañaran y que más bien le dieran un trago porque venía cargado de pesadumbre por su mísera suerte. A las cuatro y media de la tarde se dirigió la bestia al campo santo llevando el acordeón vencido.

Ató al animal

en el portón y se dirigió al montículo que cubría

el féretro de su amada. Enjugó los ojos humedecidos.

Sollozante recriminó la frágil existencia humana. En

ese momento de sobriedad sintió ganas de soltar todos

los padecimientos que le oprimían el corazón:

Como Dios en la tierra no tiene amigos/ como no tiene

amigos anda en el aire/ tanto le pido y le pido, ¡ay hombre!,

siempre me manda mis males…/ Se murió mi compañera,

que tristeza/ se murió mi compañera, qué dolor /

y solamente a Valencia, ¡ay hombe!, el guayabo le dejó…/

(…) cuando ya el alma se acaba, se despide de este mundo

y en aquel sueño profundo, ¡ay hombe!, la vida se vuelve

nada…

Con el asomo de la noche serrana salió del panteón y se alejó galopando como un loco para seguir embriagándose el resto de sus días. La pérdida prematura de Alicia y el acusante sentimiento de culpa le daban suficientes motivos para echarse de lleno a las oscuridades del desarraigo.

Al viejo Juancho Polo lo conocí a través de sus nostálgicos

cantos, las fotos de risa mueca de las portadas

de sus discos y por las juergas de bohemio implacable

que me contaba mi papá. Explorando su biografía, después

de algunos viajes a su aldea, me enteré que había

dejado un hijo acordeonero, Sebastián (“Chan”), que

andaba por Barranquilla. Me dijeron que frecuentaba

la Plaza de los Músicos. Ahí fuimos a probar suerte.

Sorprendió el parecido que guardaba con su difunto

padre. Aun más, al escucharlo interpretar uno de sus

cantos imaginé estar frente al mítico artista.

Sebastián se hizo músico tardíamente. Rayaba los

treinta cinco años cuando presintió que la adicción al

trago de su viejo volvería por él y le arrancaría los últimos

años que le quedaban de vida. Decidió tocar acordeón,

emular sin dificultad la voz del viejo y calarse un

sombrero alón para aferrarse a la imagen del autor de

“Lucero espiritual”.

Lleva más de veinte años en este lugar donde lo buscan

para que acompañe parrandas y anime fiestas. En

este parque se hallan dispersos más de un centenar de

serenateros y grupos de acordeón. Estaba sentado en

una silla de plástico, jugaba dominó con tres colegas.

Le invité a dialogar, hablar de su vida y de la de su padre.

Yo nací el 20 de enero, en Flores de María en 1944.

Me crié con mi abuelo Juan Polo Meriño y mi abuela

María del Rosario Cervantes Berdugo en la finca de

ellos. Desde pelao los ayudaba con el trabajo. Tuvieron dos hijos: mi papá y mi tía María. Mi papá siempre

paraba en Barranquilla o en Santa Marta; a veces

venía a buscarlo a Barranquilla, cuando estaba viejo

y enfermo. Él dejó dos hijos: Rosa María, que vive en

Fundación con mi mamá Alicia Hernández, y yo. Mi

papá heredó la música de mi abuelo, que tocaba flauta

y tenía un acordeoncito pequeño.

"La pérdida prematura

de Alicia y el acusante

sentimiento de culpa

le daban suficientes

motivos para echarse

de lleno a las oscuridades

del desarraigo."

“Chan” reside en el barrio Las Moras, de Barranquilla,

tiene seis hijos con Carmen Carmona Buelvas; a uno

de ellos le puso el nombre Juancho Polo Jr.; también

toca acordeón y guacharaca.

CANTOR HERRANTE

La cuna de Juancho Polo se lo disputan

varios pueblos del Magdalena: Flores de María,

Fundación y Concordia. “Chan” nos despejó las dudas:

Mi viejo nació el 18 de septiembre de 1918, en Candelaria, corregimiento del Cerro de San Antonio que llaman Caimán. Pero en Flores de María lo quisieron más que en Candelaria. La estatua que existe en Candelaria se la hicieron unos primos míos; el Gobierno no ha hecho nada. Él aprendió a tocar en el viejo acordeoncito de pistones de mi abuelo.

Candelaria se mantiene aún en el mismo abandono

secular, carece de servicios básicos, de escuelas y

centros de salud. En su juventud, Juancho tenía que

sortear caminos agrestes a lomo de bestias o en viejos

camperos para llegar o salir. El billar y el trago eran

las diversiones más comunes entre sus paisanos. En

medio de esas precariedades, el legendario músico se

convirtió en gaitero, luego acordeonista que cantaba

por trago; paradójicamente, le atrajo la lectura y la

poesía. Aprendió a leer y escribir con profesoras veteranas;

las dedicatorias sobre carátulas que conservan algunos amigos testimonian su buena caligrafía. Admiraba

y recitaba poesías de Guillermo Valencia, bardo

payanés que falleció en 1943, época en que Juancho

era el músico de veinticinco años que adoptó el Valencia

como segundo apellido artístico. En algunas de sus

canciones se nota la influencia de su lírica.

Luis José Rodríguez, un cajero invidente que le acompañaba

en su trasegar sin destino fijo y en algunas grabaciones

con discos Tropical y Fuentes en la década de

los setenta, nos comentó:

De esa experiencia sacó canciones como ‘Mujer de adorado pelo’: ‘con tu sonrisa de aurora/ dime si el sol te enamora/ para tumbarlo del cielo… esa palma que retoza siempre con locos anhelos/ me tiene lleno de celos...’. Él escribía la letra en una libreta y después le metía la música y la melodía. Le admiré que tocaba solo y tenía una armonía que eso le llegaba uno al corazón, combinaba las notas con los bajos, creó un estilo diferente a todos.

Sus amigos veían que la filosofía de vida de Juancho

Polo oscilaba entre los razonamientos rústicos y prácticos

de campesino y la genialidad de pensador mayor.

En algunas de sus creaciones se aprecia lucidez terrígena con destellos metafísicos y existencialistas (“El

pájaro carpintero”, “Lucero espiritual”, “Alicia adorada”…).

“Uno hace canciones en las que se ve lo que está

ahí, pero él las hacía más profundas, a cosas que no se

ven, solo hay que escuchar a “Lucero espiritual” (‘eres

más alto que el hombre, yo no sé dónde te escondes en este

mundo historial…”), dice con orgullo Sebastián.

El consumo desmedido de alcohol generó en el cantautor

desequilibrios emocionales y heridas en varias

partes de su cuerpo. Un amigo recordó que le gustaba

frecuentar burdeles; cierta vez desapareció ebrio y

lo encontraron días después en una clínica de reposo

en Bucaramanga. Las alucinaciones de beodo también

las reflejaba en su lira. Al iniciar sus parrandas

acostumbraba a esgrimir dotes de orador enramado

en jerigonzas. En algunas “piezas”, como “El sombrero

blanco”, se nota lo mismo.

(…) Querida morenita vestida de verde/ con tu lazo a

medio lao, para que de mi recuerdes te dejo mi pañuelo

colorao/ Juancho con Manuel Bolaños / con su idea de

caminar para la zona irán bajando pero para regresar…

Lo mismo se aprecia en “Jesucristo caminando con

San Juan”:

Sobre el río Jordán/ cosa que nunca se ha visto/ Cristo bautizó a san Juan y san Juan a Cristo/… Cristóbal Colón tenía figura de almirante y fue el primer navegante que atravesó la Oceanía…Versos y trompadas

En la época en que Juancho se forjó como músico le

tocó lidiarse con grandes acordeonistas guajiros y vallenatos,

por eso, como si fuera un tercero, para alentarse

y darle mayor fuerza a sus impulsos, acostumbraba

enviarse saludos (¡Juanchooo!), que se hicieron

populares en sus producciones.

También frente a rivalidades fue personaje central

de sus creaciones. En “Lo dice Juancho” se ve: Yo soy

el hombre que puedo regañar a los otros hombres, con mi

fama y mi renombre, ay, a nadie le tengo miedo, a nadie…”.

A su paisano Pacho Rada, “padre” del son, lo desafió

con “El gallo de punta aguda”: ... Soy el gallo que pico

cuando sacudo mis alas, Pacho Rada, Pacho Rada… ya encontraste

el tuyo.

Al viejo Emiliano Zuleta, precursor de la piqueria en

parranda, lo retó con “El provincianito”:

…Ahora sí te pregunto provincianito: ¿cuál es el coraje de tu memoria? lo digo pa’ que lo sepas, Emilianito, que por suerte tu rutina no está en la historia… Esta canción de ofensa te manda Juanchito…

“En el Pique”, Juancho pinchó al “Pollo” vallenato: Luis

Enrique tú no tocas más que yo, ni canta más que yo, Luis

Enrique todavía te falta aire, tú vives desconfiado, me tiene

la ‘acosadía’ ¡ay en Flores de María no hay cantor que

me aguante!”.

José Luis, su cajero, recordó la frase picara que le agregó

en una parranda: “¡Luis Enrique ni toca ni corre más

que yo…!”. Sonríe a carcajadas el músico invidente.

Con expresión timorata Sebastián habló de los rasgos

pendencieros del llamado “respeto” del Magdalena.

“Cuando estaba bueno y sano era quietecito, no hablaba con nadie, pero cuando tomaba se ponía pesao. Para pelear y enamorase no se lo ganaba nadie. La plata que ganaba se las gastaba en trago, no tenía que ver con nada; tuvo un rancho en el Copey y en Santa Rosa de Lima, Magdalena. Perdió un pedazo de oreja en una pelea que tuvo con un negro de Bolívar en una finca cerca de El Retén, donde había tocado mi papá; el tipo quería robarle el acordeón, aunque hay gente que dice que peleaban por una vieja rebuscona. El viejo le encaminó y como vio que perdía la pelea, le pegó un mordisco y le mochó la punta de la oreja”.

Abel Pacheco, ducho cantante pivijayero, comparte un

artero recuerdo:

“Unos ganaderos de Monterrubio llegaron a Fundación e hicieron una parranda en el mercado. Uno de ellos se emborrachó y unos taxistas le robaron la plata y las botas vaqueras y se las pusieron al también embriagado Juancho Polo. Él andaba con sus botas para todos lados, ingenuamente. Cuando el tipo se le pasó la borrachera, se vio sin zapato y sin plata, buscó a la policía y encontraron a Juancho Polo en una cantina luciéndolas. Lo metieron preso. Yo fui al Hotel Buenos Aires y le conté la historia a Luis Enrique Martínez y Armando Zabaleta, nos fuimos donde el Alcalde Elías George y le explicamos lo sucedido y lo soltaron. Al final, el tipo le regaló las botas a Juancho Polo”.

Este trovador que varias

veces le cantó a la muerte

presintió la suya.

En la pieza

“Jesucristo caminando

con Juan”

describió cómo

sería ese momento.

Las constantes borracheras, los trasnochos y la mala

alimentación degradaron su estado físico. Siendo un

cincuentón, su voz y su físico parecían la de un anciano.

La pobreza le acompañó hasta sus últimos

días. Hubo que recurrir a la caridad de vecinos para

sepultarlo. Este trovador que varias veces le cantó a la

muerte presintió la suya. En la pieza “Jesucristo caminando

con Juan”, por ejemplo, describió cómo sería

ese momento:

El día que Juancho se muera, queda su pueblo de luto, bajara

una nube negra le llamaran el difunto. Su hijo “Chan” rememora:

Él llegó en la noche el 21 de julio, después de una parranda en Fundación, se acostó en una hamaca y amaneció muerto el 22 de julio de 1978. Fue enterrado dos días después en Fundación. Ese día yo me estaba bañando, iba a visitar a un primo que se había desnucando al tirarse a un río. Alicia, la hija mía, fue a llevarle el café y le tocaba la puerta y no se despertaba; llegó un muchacho, Andrés Pérez, empujó la puerta y lo encontró muerto. El señor Edgardo de León regaló el cajón; fue enterrado en una bóveda prestada, vino gente de todos lados.

Dos años después de su muerte, el dueño de la tumba

expiró, sus familiares requirieron la bóveda. Los restos

de Juancho fueron trasladados al cementerio de Santa

Rosa de Lima (Magdalena), donde reposan en una deteriorada

tumba. Hoy, después de 36 años de ausencia,

su hijo Sebastián, en la Plaza de los Músicos, antes de

irse de ronda musical, tarareó dos elegías que compuso

a su memoria. Abrió el fuelle y entonó “El Sucesor”:

Con tanto cariño que me crió mi padre, ahora sea ido sin idea de regresar, me quede solito recordando de mi madre, el único ángel que me puede acompañar...

Al instante, compartió la otra obra, “Estaremos juntos”,

que se conserva inédita:

Mi corazón se lastima, todas las veces que canto, en Santa Rosa de Lima están los restos de Juancho. Mis ojos se nublan de llanto como el vidrio en la neblina, yo también sigo el camino donde mi padre se fue...

|

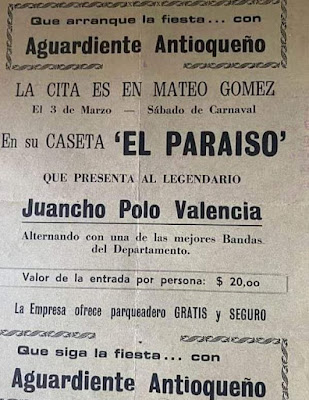

| Chan, interpreta canciones de su padre y las dos elegías que le compuso |

De su padre casi nada se conserva. Tenía el inmemorial

acordeón de toda la vida, pero un compadre suyo,

Armando Ardila, cargó con él, lo custodia como reliquia

sacra en su residencia de Fundación. Le preocupa

que las regalías de su padre no lleguen a tiempo a socorrer

los apremios familiares.

El heredero de Juancho Polo mira con desamparo el

acordeón. No sabe por cuánto tiempo aguardará clientes.

A sus setenta años espera oportunidad de grabación.

Salvo un cd ignorado, editado con el patrocinio

del Sindicato de Músicos del Atlántico, no tiene más

que mostrar.

Ahora que es músico y que ha probado todas las crueldades

de este oficio de parque, sin horarios, recuerda

a su viejo Juancho Polo, degradado por el infortunio,

ofreciendo su arte por un trago de ron blanco o amaneciendo,

frío y extraviado, en cualquier pretil del

Magdalena. Se consuela mirando el cielo y con voz

queda canta como nunca “Lucero espiritual”

Leer también:

- JUANCHO POLO, JUGLAR QUE VIVIÓ EN FUNDACIÓN

- ARTISTAS FUNDANENSES

- JUANCHO POLO VALENCIA

- LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ

- MATRIMONIO DE LUIS ENRIQUE

- CASA DE LUIS ENRIQUE EN COPEY

- CHEMA MARTÍNEZ

- ANTONIO MARÍA PEÑALOZA

- ABEL ANTONIO VILLA

- LUCHO BERMÚDEZ

- ANDRÉS PAZ BARROS

- VILLA LOS HERMANOS

- ANCIANO DÍAZ

- MAY VÉLEZ

- PEDRO RUEDA PINILLA

- JOSÉ BARROS

- CAMILO GEORGE: PRECURSOR DE LOS FESTIVALES

- FUNDACIÓN: CUNA DEL VALLENATO

- HOTELES DE LOS MÚSICOS EN FUNDACIÓN

__