El municipio de Fundación, a diferencia de la mayoría de las poblaciones del Caribe colombiano, se caracteriza por su multiculturalidad. Esta diversidad encuentra su génesis en el Ferrocarril de Santa Marta, por 56 años esta Villa fue el destino final de este sistema de transporte, que cubría la ruta Santa Marta-Fundación, entre los años 1911 y 1967. Esta circunstancia propició la llegada de diversas personas con razas y costumbres distintas.

Este ferrocarril fue el germen de una pequeña comarca que en pocos años se convirtió una gran ciudad poblada por una hojarasca de hombres emprendedores, extranjeros, costeños y del interior del país. Llegaron a la Esquina del Progreso en búsqueda de fortuna y bienestar. Esta migración propició una cultura "cosmopolita" huérfana de identidad cultural propia, esta amalgama de costumbres diversas y dispares enriquecieron sus inicios, pero a la vez representó un desafío que aún no logra consolidar, y que se nota en la falta de civismo y afecto por su historia.

Precisamente en la búsqueda de una identidad propia y común, Fundación optó por acoger y celebrar una variedad de fiestas populares y tradiciones provenientes de otras regiones y culturas. Esta adopción enriqueció el tapiz cultural de la ciudad, convirtiendo la diversidad en una característica central de su idiosincrasia.

La diversidad cultural de Fundación se manifiesta en un mosaico de tradiciones heredadas. De Ciénaga adoptamos la particular Fiesta del Caimán; de Barranquilla, la exuberancia de sus carnavales, el aprecio por la salsa y la música tropical. La influencia de los inmigrantes italianos se refleja en nuestras bandas de música y por sus pastas, mientras que de Aracataca recibimos la devoción a la Virgen del Carmen y la alegría de los festivales del río cada primero de enero.

De Santa Marta heredamos la fiesta en honor a su patrona. El legado árabe se palpa en el aprecio por su gastronomía y por las telas, de los ganaderos provienen las emocionantes corralejas y la feria ganadera. La cultura caribe nos legó los vibrantes fandangos, las varas de premio, la ruleta y la singular "puerca pelá".

La fe también se entrelaza en nuestras costumbres: la devoción a San Rafael, introducida por el primer alcalde, y de la Iglesia, las arraigadas fiestas de las Velitas, Navidad, Corpus Christi, Reyes Magos (celebrados en Ariguaní) y Semana Santa. Los "cachacos" dejaron su huella con las cabalgatas y la preferencia por el aguardiente sobre el ron de caña. De los Santandereanos el amor por el comercio, y de los Paisas su emprendimiento, de los "Piguas" del campo la música de acordeón, de la Sabana el amor por los gallos. De los guajiros el contrabando, y el aprecio por el whisky.

Por otra parte, se realizaban muchas KZ y fiestas de clubes, además de las parrandas vallenatas, existían otros importantes eventos de mucha connotación, como el día del trabajador, y el del campesino. También se celebra el día de las brujitas.

Fiestas Patrias sobre Fiestas Patronales:

Una Peculiaridad Cultural en Fundación

Nuestra ciudad, Fundación, es un verdadero mosaico cultural, lo que nos brinda una abundancia de encuentros festivos a lo largo de todo el año. Sin embargo, compartimos con Aracataca una notable similitud que nos distingue del resto de las tradiciones del Caribe y del país: la principal fiesta, aquella que convoca a todos y genera el mayor ocio y esparcimiento, es una fiesta patria y no patronal.

En Aracataca, que fue nuestra capital hasta 1945, se celebra con gran arraigo la fiesta patria del 20 de Julio, a pesar de que su patrón es San José, cuya festividad se conmemora el 19 de marzo. Esta particularidad se originó debido a la fuerte influencia de la logia masónica, de espíritu anticlerical, unida a la presencia de los "gringos" de la United Fruit Company (Yunai), de creencias protestantes, en aquella ciudad.

Fundación hereda de Aracataca esta peculiar costumbre. Nuestra fiesta más popular es la del 7 de agosto, en conmemoración a la Batalla de Boyacá, a diferencia de la mayoría de las poblaciones costeñas que celebran con gran fervor su fiesta patronal, que en nuestro caso es San Rafael Arcángel el 24 de octubre.

Una curiosidad adicional que refuerza este patrón es que, tanto en Aracataca como en Fundación, la fiesta de la Virgen del Carmen goza de mucha más devoción y ambiente festivo que la celebración de sus respectivos santos patronos, San José y San Rafael.

No pasa así con El Retén, que celebran a San Juan Bautista, su patrono, el 24 de junio.

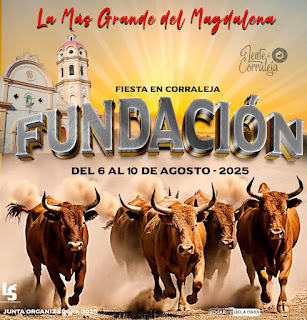

FUNDACIÓN CIUDAD DE CORRALEJAS

Fundación conmemora su fiesta popular el torno al 7 de agosto, para celebrar con un profundo sentido cívico y patriota la batalla de la independencia, que incluye un Te Deum, izada de la bandera, honores militares y desfiles acompañados por bandas de guerra.

Sin embargo, la atracción central de esta celebración son las corralejas. La ciudad se transforma con alboradas musicales, exhibiciones de pólvora y diversos juegos populares. Este epicentro festivo, construido con un imponente andamiaje de madera, se convierte en un bullicioso punto de encuentro. Alrededor, se instalan vendedores de comida, carpas con grandes y rimbombantes equipos de sonido (los tradicionales "Picós"), juegos de azar como las ruletas, expendios de alcohol, algodones de dulce, fritangas donde prevalece el popular mustio de pollo..

En el corazón de la corraleja a diferencia de las corridas de toros profesionales, el protagonismo no recae en un torero experto, sino en los "espontáneos" (muchas veces hombres de a pie o a caballo, sin entrenamiento profesional) que entran al ruedo para desafiar al toro. Buscan realizar suertes, esquivar las embestidas, o incluso intentar saltar o voltear al toro. No hay banderilleros ni picadores profesionales en el sentido tradicional. El objetivo principal es el enfrentamiento entre el hombre y el toro, a menudo buscando la adrenalina y la demostración de valor. Otra figura tradicional, son los "materos", y los "paragüeros" (hombres que utilizan un paraguas para "distraer" al toro y ayudar a otros espontáneos), añaden un elemento de folclore y comicidad al espectáculo.

Los garrocheros son figuras centrales y, a menudo, controvertidas en las corralejas de la Costa Caribe colombiana.

Son los participantes espontáneos que entran al ruedo de la corraleja para interactuar con los toros. A diferencia de los toreros profesionales, los garrocheros no tienen formación taurina formal ni visten trajes especiales. Su nombre proviene del uso de una garrocha, un palo largo y resistente que utilizan para defenderse, picar levemente al toro, o como apoyo para realizar alguna pirueta, salto o esquive del animal.

Su participación es voluntaria y suele ser motivada por la adrenalina, la demostración de valor, la búsqueda de reconocimiento social, o incluso la esperanza de obtener alguna recompensa económica de los espectadores o los organizadores. No buscan matar al toro, sino más bien probar su arrojo y habilidad frente a la bestia.

La figura del garrochero es emblemática en esta corraleja, pero también es la que genera más debate debido a los riesgos inherentes para los propios participantes y para los animales.

Un espectáculo de garrocha también lo realizan jinetes a caballo, ya sea de manera individual o sincrónica con otros jinetes, donde ponen a correr al toro por toda la plaza mientras es picado por las garrochas, en una demostración de destreza ecuestre donde los jinetes exhiben sus habilidades a caballo, mostrando el manejo del animal. Esto puede incluir velocidad y agilidad, corriendo y galopando por el ruedo, a veces sorteando obstáculos o a otros participantes; maniobras como giros rápidos, frenadas bruscas o movimientos coordinados con el caballo, e interacción con el toro, donde los jinetes se acercan al toro, lo provocan o lo esquivan a caballo, buscando el aplauso del público por su arrojo.

La música es un componente inseparable de las corralejas. Bandas de viento, que tocan porros y fandangos, animan constantemente el ambiente desde los palcos. Su música crea una atmósfera vibrante y es fundamental para mantener el ánimo de la fiesta.

La festividad se extiende a los barrios populares, con fandangos y bailes, donde se disfrutan juegos como la vara de premio bañada en grasa, la puerca pelá y corridas de caballos. Paralelamente, se organizan peleas de gallos, encuentros deportivos y animadas parrandas vallenatas en casas particulares, donde los anfitriones demuestran su reconocida hospitalidad.

La noche se ilumina con espectáculos de juegos artificiales, como la "vaca loca", el castillo y los cohetes. La música no cesa, con presentaciones de artistas profesionales y locales al aire libre, así como en casetas, extendiéndose la celebración hasta el amanecer.

Las primeras corralejas en Fundación tuvieron lugar en el Parque 7 de Agosto. Con el tiempo, se trasladaron a la Plaza de Ariguaní y al Coliseo de Ferias, hasta encontrar su lugar tradicional y emblemático en el Campito del Ferrocarril.

El impulso inicial de esta significativa fiesta en Fundación se atribuye en gran medida a la familia Andrade, quienes, con su propia ganadería, patrocinaron las primeras corridas de toros, mucho antes de que este certamen adquiriera el carácter comercial que posee en la actualidad.

Suspensión de la fiesta

En el 2014 y por primera vez en la historia, se suspendieron estas fiestas como duelo por la tragedia vivida meses antes con la muerte de los 33 niños incinerados en un bus en el barrio Altamira.

Luego durante la pandemia del Covid, años 2000 y 2001, también fueron suspendidas.

ORIGEN DE LA CORRALEJA

La corraleja es una fiesta popular de la Costa Caribe de Colombia en la que en una plaza de toros se lidia un toro a la vez sin acabar con su vida.

Los orígenes y la historia de las fiestas en corraleja están en la difusión de la cultura española en América; más atrás se deben buscar en la cultura Cretomicénica del Egeo, en la cual el toro fue el animal sagrado, representativo del poder y la fuerza, e idealizado en la leyenda del Minotauro.

Fue en Creta donde se dieron los primeros espectáculos taurinos que se conozcan, representados en la fuerza del animal frente a la habilidad y destreza del hombre.

Los frescos encontrados en las excavaciones realizadas en los palacios de Knossos y Phaestos, permiten deducir que el salto de toros salvajes, como deporte, era un elemento religioso propio de la cultura minóica. Este deporte consistía en saltar al toro agarrándose de los cuernos, mediante una hermosa voltereta sobre el lomo y caer de pie tras su cola.

Sin embargo, es en España donde la lidia de toros se convierte en un espectáculo que evolucionando llega al toreo moderno o clásico y dado a sus condiciones geográficas y económicas permite la adaptación y levante de toros, razón que lo convierte en centro de la tauromaquia.

A la región caribeña colombiana llega desde España este legado a la par del ganado y las costumbres que trajo consigo la conquista de los territorios americanos.

Respecto a esto se conoce que, en las antiguas sabanas del Estado Soberano de Bogotá, se celebraban una especie de corridas en las haciendas ganaderas.

El primer lote de ganado vacuno procedente de España entró por Cartagena desde donde fue traído a las sábanas, tal vez por Berruga; algunas de estas reses fueron llevadas a San Benito Abad, donde se funda el primer hato ganadero de las sabanas.

Inicios de los festejos

Hay diferentes versiones acerca de la época y la forma en que las fiestas en corralejas nacen en la Región Caribe; si embargo todas coinciden en afirmar que datan de la época de la colonia, aunque no exactamente como un espectáculo taurino sino más bien como una escuela de manejo del ganado, toda vez que había necesidad de herrar, descornar o curar el ganado.

Estas faenas, realizadas en las haciendas se fue convirtiendo paulatinamente en un espectáculo pues eran presenciadas por amigos, parientes e invitados del dueño, quien preparaba un gran jolgorio para dicho evento. Es de notar que este evento se hacía coincidir con la fiesta patronal religiosa, cosa que aún se hace en la mayoría de los pueblos de esta región.

Algunas versiones

El periodista sucreño José Cisnero Arriaga dice: " Las corralejas que se celebran en las antiguas sabanas de Bolívar, hoy sabanas de Córdoba y Sucre, datan del año 1827, cuando el señor Sebastián Zubiría decide celebrar las primeras corridas de toros a imitación de las de España, luego se lograron expandir por todo el litoral Atlántico".

Ramiro de la Espriella sostiene: “Las primeras fiestas de toros, como corralejas, tienen lugar en Sincelejo en octubre, el 3 de octubre de 1845, en honor a su patrono San Francisco de Asís, teniendo como primer escenario la plaza de San Francisco, y en ella se celebraron durante 85 años. Pasaron después a la plaza Majagual en el área urbana; En ese entonces se jugaron toros criollos del ganadero Benito Jaraba, traídos de Caimito. A estos espectáculos populares se les añadió más adelante: garrocheros a caballo con vara de cimbreadora, banderilleros y bandas de viento"

En el año 1864, el sincelejano de origen español Sebastián Romero (Don Chano), verdadero impulsor de las corralejas logró que los festejos populares fueran trasladados de octubre al mes de enero para que se realizara el día de sus cumpleaños lo cual fue aceptado sin problemas por las autoridades y la Curia, puesto que octubre es un mes lluvioso en cambio enero es un mes de verano. Para principios del siglo XX las corralejas se extendieron por todos los Municipios del Caribe colombiano entre El Carmen de Bolívar y Ayapel. En este último municipio se realizaron las primeras corralejas del Departamento de Córdoba, para 1906 ya las corralejas se celebraban en Sampués, y en 1908 tuvieron lugar las primeras de la ciudad de Montería

Hoy día esta fiesta se da en el marco de la fiesta religiosa del Dulce nombre de Jesús, donde se realizan cabalgatas, varias tardes de toros, el tradicional desfile de fandangueras y bailes populares con grupos vallenatos y bandas de vientos, principalmente, cuyo día central es el 20 de enero.

Significado del término

Según lo expresado por J. Santana Vega, en su libro "El Mundo de Las Corralejas", este término no tiene significación en el diccionario, lo cual indica que es un vocablo netamente criollo derivado de CORRAL, y que en su acepción criolla significa: el espacio delimitado por una cerca construida básicamente en madera y en cuyo interior se lidian o "corren" toros bravos.

El término carraleja encierra también un significado más prolijo, cuando se refiere a las fiestas celebradas anualmente en los pueblos del litoral Atlántico colombiano en las cuales el espectáculo más relevante es la "corrida" de toros, que tiene a su vez connotaciones culturales y folclóricas.

Construcción de las corralejas

No siempre la corraleja se construyó como se hace hoy día. Anteriormente, los sistemas de construcción y los materiales empleados eran otros. Puede decirse que era construida de una forma más primitiva, pero no por ello menos segura.

En la construcción de la carraleja se han empleado diversidad de materiales, de acuerdo con la época y el crecimiento de las mismas. Según las diferentes fuentes consultadas, en sus orígenes e inicios se utilizaban en la construcción horcones de madera de monte "madrinas" y cañas guaduas. El amarre se hacía con bejuco malebú. Las madrinas servían de soporte a las cañas de guadua y estas constituían el cerco de la carraleja, amarradas horizontalmente a las primeras.

Estos materiales y tipo de construcción resultaban apropiados para aquellas primeras épocas en las cuales las corralejas eran pequeñas y no se construían palcos, por el contrario, las gentes se agolpaban a su alrededor o se subían a ella.

Cuando, al transcurrir el tiempo, la corraleja creció, haciéndose más compleja, hubo la necesidad de proporcionar mayor comodidad a los espectadores, que cada vez eran en mayor número, y se adecuaron sitios para que estos pudieran disfrutar los acontecimientos sin ningún tipo de riesgo. Aparecen entonces los primeros palcos ubicados alrededor de la corraleja: Al principio se construía uno solo en el que se acomodaba el dueño del encierro y sus allegados; más adelante se fueron construyendo más palcos, pero siempre dejando espacios libres para que las personas que no tuvieran acceso a estos pudieran disfrutar igualmente las "corridas".

En estos momentos la caña de guadua no es garantía de seguridad y resistencia por lo quebradiza; entonces se utiliza un nuevo material en la construcción de la corraleja: las varas de mangle, más flexibles y resistentes.

Posteriormente, cuando las corralejas se vuelven verdaderos espectáculos con el consecuente atractivo para propios y extraños; los palcos se multiplican, por lo tanto, se hizo necesario utilizar materiales más duraderos y resistentes que soporten su continuo y prolongado uso (generalmente las corralejas se extienden a 5 o 6 días). Es, entonces, cuando empieza a construirse la corraleja con una especie de listones de madera llamados "varetas" que se sujetan con clavos y pernos para mayor seguridad.

También se celebra el día del niño tanto como el día del profesor o maestro

ResponderEliminarY como el día del estudiante y trabajador