La bonanza marimbera

en Santa Marta

Por: Esperanza Ardila Beltrán

Álvaro Acevedo Merlano*

Luis Martínez González

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo explorar y describir las diferentes memorias que se han construido en torno a la bonanza marimbera a partir de las experiencias, impresiones y evocaciones de los habitantes de Santa Marta. Además, pretende indagar en la producción académica y en el registro periodístico de esta época el impacto que el cultivo y tráfico de la marihuana generó en la ciudad. Tal vez, las imágenes de mayor recordación sobre esta bonanza son las balaceras en distintos barrios y los enfrentamientos entre las familias guajiras. No obstante, este período estuvo marcado por la emergencia de un grupo social, cuyo estilo de vida giró en torno a la compra o construcción de lujosas casas, de hoteles, de la colección de carros y de armas hasta influyeron en la música vallenata. Esto se tradujo en una siniestra simbiosis entre los traficantes locales y el poder político y económico, cuyos efectos aún se sienten en los territorios urbano y rural de la ciudad. De esta forma, la violencia y la impunidad se convirtieron en dos de los tentáculos más peligrosos del tráfico ilícito de marihuana.

La memoria colectiva en el contexto de la bonanza marimbera

Este trabajo está orientado por un conjunto de conceptos articulados al estudio de la memoria colectiva, este concepto central ha sido utilizado en estudios sociales e interdisciplinarios en los que lo relacionan con el lenguaje, el poder, el inconsciente, la oralidad, la escritura, la comunicación, la identidad, entre otros temas (Figueroa, 2006). La memoria colectiva hace referencia al proceso por medio del cual se reconstruye el pasado vivido por un grupo humano particular. Al respecto, lo importante son las experiencias vividas que permiten inventar el pasado cuantas veces sea necesario, pues la reconstrucción permanente de los recuerdos a través de conversaciones, usos, costumbres, contactos, conservación de objetos y pertenencias, así como la permanencia en los lugares donde ha transcurrido la vida se convierten en la garantía de que el grupo siga siendo el mismo en medio de un mundo en continuo movimiento (Halbawchs, 2002).

La reconstrucción del pasado opera a través de nociones comunes entre los individuos, de tal forma que el recuerdo evocado pueda ser reconstruido a partir de un fundamento común. Así las cosas, cuando un grupo de hombres del barrio Cristo Rey en Santa Marta evocan los ochenta como la época "cuando la plata era plata" (De la Vega, 2006) comprendemos que existen recuerdos de experiencias o de hechos que conciernen a grupos específicos, ya sea la familia o el barrio, que dan cuenta de un período que afectó a la sociedad en general, en este caso, a la ciudad de Santa Marta.

Como afirma Halbawchs (2002), los fragmentos de recuerdos personales parecen pertenecer sólo a los individuos, no obstante, en la medida en que estos son miembros de un grupo, dichos recuerdos pueden conservarse en ambientes sociales específicos, es decir, los recuerdos se enmarcan socialmente, estos marcos son “portadores de la representación general de la sociedad” (Jelin, 2009: 3). De hecho, los recuerdos se apoyan unos a otros, por lo que “lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, con estado de flujo constante, con alguna organización social -algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos culturales compartidos” (Jelin, 2009: 5).

La bonanza marimbera es recordada a partir de múltiples acontecimientos que son narrados o expresados en relatos, es esto lo que se llama memorias narrativas, definidas como construcciones sociales comunicables a otros (Bal, 1999, citado en Jelin, 2009: 10). Esto suele oponerse o, más bien, apartarse de la historia o memoria histórica que "suele entenderse y ser asumida como lo que podríamos llamar la memoria 'oficial' de las sociedades, aquella que 3C pone por escrito, que unifica y logra en muchos casos convertirse en la manera 'conectó de contar el pasado" (Rojas, 2004). Ahora bien, hacer el ejercicio consciente de recordar la bonanza marimbera puede representar una práctica de resistencia en tanto se logra develar lo que la historia oficial a desdeñado, olvidad o ignorado:

La meritoria colectiva ha constituido un hito importante en la lucha por el poder conducida por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y el olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas. Los olvidos, los silencios de la historia son reveladores de esos mecanismos de manipulación de la memoria colectiva (Le Goff. 1991:134, citado en Rojas. 2004:25).

Al respecto, Molano afirmaba en los ochenta que tanto la antropología como la sociología no le prestaron suficiente atención a las expresiones de violencia, de oscuros orígenes y de complejos mecanismos, que se desataron en la costa Caribe colombiana, pues contrastó con la tradicional aseveración de que en la costa la violencia no ha tenido ocurrencia. De tarde en tarde el periodismo se ocupa del asunto y el velo de silencio vuelve a sepultarlos hechos" (Molano, 1922). Es así como el silencio y el olvido han contribuido a pensar en Santa Marta como una ciudad apacible, una pequeña ciudad frente al mar, no obstante, la fuerza de los hechos la han convertido en la dócil espectadora de expresiones de violencia y de terror, así como en el escenario de épocas de bonanza como la marimbera, que generalmente han traído derroche y muerte.

Siguiendo a Le Goff, podríamos pensar que el olvido colectivo o la amnesia individual determinarían perturbaciones en los procesos de identidad colectiva (Le GofF, 1991), por b que llega a convertirse en un instrumento de poder en un juego de lucha por el dominio del recuerdo y la tradición. Esto propiciaría un olvido selectivo, en parte debido a la represión del pasado, a lo que Ricoeur Hama olvido archivador (Ricoeur, 1999), pero en tanto narrativa, la memoria es selectiva, es decir, algunos hechos son recordados y contados y otros no. Tenemos entonces que, además de que "las borraduras y olvidos pueden también ser producto de una voluntad o política de olvido y silencio por parte de actores que elaboran estrategias para ocultar y destruir pruebas y rastros, impidiendo así recuperaciones de memorias en el futuro” (Jelin, 2009: 11), el olvido puede ser producido también por el devenir histórico, expresado en lo que los individuos olvidan.

Por otra parte, para reconstruir la memoria colectiva es necesario centrar el estudio en la oralidad de la ciudad, en lo que dice la gente y en cómo lo dice, pu.es es allí donde podemos explorar la historia de las vivencias, de los miedos y derroches que provocó la época que nos ocupa. De tal manera, las fuentes orales y las histerias de vida nos aportan "una lectura de un proceso personal y social. Una lectura que tiene, sin duda, una buena dosis de auto justificación o de búsqueda de sentido a la concatenación, más o menos circunstancial e imprevisible, entre las diferentes etapas de una existencia individual o colectiva" (Pujadas, 200D: 142). La oralidad está presente en los relatos de vida, los cuales "nos dan la posibilidad, de entender en otra dimensión y en otros ritmos los acontecimientos más generales ocurridos en torno a la vida de los individuos; proporcionan voces con calidad, y verosimilitud, sobre los acontecimientos, pero sobre todo la visión y versión propias de los actores involucrados e inmersos en el mundo de lo cotidiano (Aceves, 1996:19).

Finalmente, este tipo de estudios se aleja de la reconstrucción cronológica, de la lógica temporal del investigador y de la Historia en general porque la memoria no se centra en el hecho de hilvanar una narración de lo sucedido, pues trasciende lo narrado, inscribiéndose en múltiples lugares (Rojas, 2004: 45). Por el contrario, la memoria moldea las narrativas, el espacio, el tiempo, el recuerdo de los oficios y las relaciones sociales, estos momentos son los que adquieren forma en la memoria y son cargados simbólicamente por ella.

Los dueños del negocio

El fenómeno social y económico de la bonanza marimbera su comercialización y explotación masiva se vio influenciada desde la llegada de los “Cuerpos de paz” (Losonczy, 2002) enviadas por el gobierno de Estados Unidos en la llamada “alianza para el progreso”, este grupo de voluntarios tenía como propósito alejar a la juventud colombiana de las tendencias comunistas y de la revolución cubana que estaba en boga para esa época, a través de programas sociales y de apoyo a los renglones de la producción como la agricultura, estos extranjeros que llegaron a la Sierra se fueron volviendo adictos a la marihuana que se producía allí y nombraron a sus dos variedades como la “colombian Gold o punto rojo” y “Santa Marta Golden”.

De esta manera, los miembros de los “cuerpos de paz” se convierten en los primeros traficantes al por menor de este alucinógeno, llevando la marihuana colombiana a los Estados Unidos y haciéndola popular entre sus amigos y familiares, es preciso recordar que para esta misma época en Estados Unidos estaba en auge el movimiento “jipi” y los movimientos pacifistas que protestaban contra la guerra de Vietnam que trajeron grandes cambios sociales y culturales en esa nación, toda esta combinación de factores generó una gran demanda del alucinógeno que a la postre generaría una gran bonanza.

Aunque, las mafias estadounidenses tuvieron siempre el control de las rutas y la distribución de la marihuana en los Estados Unidos, el foco principal de producción de este alucinógeno se ubicó en la Sierra Nevada de Santa Mara en los Departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena que para la época estaban pasando por la crisis en los cultivos de algodón y banano (Arenas, 2004). A pesar de que la distribución al por menor inició con los miembros de los “cuerpos de paz”, el gran auge de este negocio se daría a través de los contactos entre los contrabandistas guajiros, que negociaban artículos como cigarrillos, whisky y electrodomésticos, con contrabandistas norteamericanos:

Los guajiros traían mercancía en bongos desde Dibulla hasta Gaira o los sitios del Parque Tayrona, en los bongos se transportaba, cigarrillos, perfumes y whisky los guajiros eran los encargados de transportar toda la mercancía de contrabando, pero al regresarse a La Guajira se llevaban el café que en ese tiempo lo sacaban de contrabando hacia Venezuela (Entrevista de campo realizada en Santa Marta, 2011).

De lo anterior se puede decir que, para los guajiros, el contrabando y el tráfico de bienes ilícitos se convirtieron en un elemento dinamizador de la actividad económica regional. Sabiendo aprovechar las rutas y puertos utilizados para el contrabando, en esas idas y venidas el negocio de la marihuana comenzó a agitarse en Riohacha y Santa Marta, repartiendo inmensas utilidades que terminarían filtrándose tanto en negocios legales como ilegales, el grueso de la sociedad (pobres y ricos) terminó directa e indirectamente involucrada como parte de esa economía ilegal.

Las zonas de producción, embarques y exportación de la yerba se convirtieron en un negocio de familias samarias y guajiras, los primeros se encargaban de la compra y exportación, los segundos, se dedicaron a sembrarla en la Sierra, con el tiempo tantos samarios y guajiros se dedicaron a exportarlas, los guajiros por su conocimiento de rutas marítimas y los samarios porque tenían los medios para transportarla.

Las familias prestantes de Santa Marta que manejaron el negocio de la marihuana no lo hicieron clandestinamente, en aquella época las autoridades civiles y militares sabían de las estructuras mafiosas que conformaban estas familias 2.

Estas familias supieron camuflar las ganancias que le dejaba el negocio tráfico de marihuana debido, a sus orígenes de empresarios del banano (cultivadores de banano), que también les dejaba grandes ganancias. Estos empresarios manejaban discretamente el negocio de la marihuana, pero en realidad eran los que controlaban y contrataban el personal que entraba al proceso. A pesar de que las familias guajiras mantenían el dominio de las acciones ilegales en Santa Marta, fueron pasando de jefes a intermediarios en la cadena del tráfico de marihuana (Molano, 1988), debido a que en Santa Marta y en el departamento del Magdalena, los integrantes de las familias más prestantes se hicieron dueñas del tráfico de marihuana.

En Santa Marta las familias prestantes que controlaban el negocio de la marihuana en su primera etapa, fue la familia Dávila Armenta y Dávila Jimeno, estas familias poseían demasiado dinero debido a los negocios de las exportaciones de banano hacia el exterior. Al tener contactos en el extranjero y un capital base, hizo que se involucraran en la exportación de la yerba, para eso alquilaron flotillas de barcos para que la transportaran directamente a las Estados Unidos. Muchas familias de la elite samaria eran dueñas de barcos y aviones, estos poseían los medios para llevar la marihuana directamente a los Estado Unidos (Castillo, 1987).

Por otro lado, estaban las familias guajiras 3 que residían en Santa Marta antes que comenzara la bonanza, estas familias se dedicaban al contrabando de licores, electrodomésticos y café estos eran dueños de pequeñas embarcaciones. Estas familias en la época de la bonanza de la marihuana se convirtieron en intermediarios y mayoristas entre las familias de elite samaria y la familia marimbera campesina. Varias de estas familias, se establecieron en Santa Marta, debido a la migración que se produjo por la culminación del tramo de la Troncal del Caribe que comunica a Santa Marta con el Departamento de La Guajira, obra iniciada por orden del general Rojas Pinilla en los años cincuenta y finalizada entre 1969 y 1970 (Molano, 1988).

En el último peldaño del negocio de marihuana estaban las familias de colonos guajiros y cachacos que eran netamente campesinos, estas se encargaban de cultivar, transportar y vendérsela a los intermediarios. Las familias cachacas habían llegado a la Sierra huyéndole a la violencia partidista entre liberales y conservadores en interior del país, en este mismo renglón también se encontraban las familias guajiras. Las familias campesinas que se dedicaron al cultivo de marihuana no sabían manejar el dinero dejados por la actividad que estaban realizando, muchas de estas familias no guardaron su dinero en el banco ya que no sabían utilizarlos, muchas guardaban los bultos de billetes debajo de sus camas y cuando necesitaban comprar algo para sus casas, sacaban los fajos de billete y se iban de compras a la ciudad. Algunos miembros de estas familias comenzaron a comprar carros, aunque no supieran manejar, algunos sentían que no les lucía reparar carros, si se varaban en una calle o se estrellaban en la carretera, lo dejaban tirado y al día siguiente compraban otro (Molano, 1988).

2 Familias Dávila Armenta: Eduardo Dávila Armenta, Raúl Dávila Armenta, Pedro Dávila Armenta, Enrique Dávila Armenta y Raúl Dávila Jimeno. José Rafael Abello Silva alias “el mono Abello”, Alfredo Julio Abello Silva alias “happy Abello”, Edgar Soto Buelvas alias “el gordo Soto”, Julio Cesar Zúñiga Caballero, Carlos Alberto Zúñiga Caballero, Antonio Nel Zúñiga Caballero, Juan Manuel Noguera Aarón alias “Juancho Noguera”, Rafael Noguera Aarón, Julio Dangond Noguera alias “moñón Dangond”, Armando Enrique Dangond Noguera alias “nay”, Enrique Caballero Aduen, Antonio María Caballero Aduen, Jorge Gneco Cerchar, Julio Cesar Nasser, David, Armando Pinedo, Mariano Vidal, Miguel Pinedo Barros, Vives Ignacio alias “nacho”.

3 familias: Padilla integrada por: Víctor Raúl Torres Padilla alias “pondoro”, Álvaro Padilla Redondo alias “abo” o el “gordo”, Rubén Padilla Redondo alias “Rubén”, Francisco Padilla Redondo alias “Franquito”, Elver Padilla Redondo. familia Campo Miranda conformada por Rafael Campo Miranda, Adolfo Campo Miranda, Martin Campo Miranda alias Chey Campo, Osvaldo Campo Miranda alias “pantera”, Carlos Campo Miranda, Ramón Campo Miranda alias “Monche” Campo. Familia Barros Mendoza integrada por José Ramón Barros Mendoza alias moche Barros, Roque Barros y “Che” Barros. Familia Roys integrada por Raúl Roys Ariza alias raucho, Jaime Roys Daza, Juan Suárez Roys. Familia Cuello integrada por Mario Cuellos Fuenmayor y Orlando Cuello Fuenmayor. Familia Peralta Carrillo integrada por Alfredo Peralta Carrillo, Abdón Peralta Carrillo, Arnaldo Peralta Carrillo y Aimer Peralta Carrillo. Familia Pitre los integrantes más sonados de esta familia fueron Edinson Pitre Guerra alias encho Pitre, Ubida Pitre De Rodríguez y Fermín Pitre Guerra, Valdeblánquez Lebette Enrique alias “primo”, Valdeblánquez Lebette, Francisco alias “divino negro”, Valdeblánquez Lebette Serafín. Rafael Ebrat Cohen alias “pato”, José Alvarado Ribadeneira, Marcos Olarte Ortiz, José Molina Sevilla, Gabriel Rodríguez Cabas alias “capi Black”, los hermanos William Salcedo y Freddy Salcedo, los Hermanos Euclides Duran alias “quille” y Carlos Duran alias “el gago”, Luis Pérez Quezada alias “lucho Barranquilla”, Rafael Aarón alias “maraca”.

Algo que mucha gente de Santa Marta recuerda y que fue común para la época de la marihuana y se convirtió en rituales de demarcación de territorio fueron los disparos al aire, los guajiros en sus parrandas y fiestas de fin de años los acostumbraban a celebrarlos con disparos al aire, para demostrarle a la comunidad que había presencia de un guajiro. Lo otro era que dos guajiros no podían vivir en una misma calle o barrio, si uno hacía disparos al aire desde el patio de una casa el otro le respondía formando una sinfónica de plomo por varias horas, llegando incluso a enfrentamientos.

Muchos recuerdan que guajiro que se respetara tenía que tener un revólver o una pistola, para aquella época los guajiros convirtieron las armas de fuego en un elemento de prestigio:

El arma favorita para un marimbero campesino era el revólver Smith & Wesson calibre 44, más conocido como mágnum, que utilizaban en la parte de atrás del pantalón lo que les valió el apelativo de ‘culo puyú’. Otros marimberos mas recatados preferían la pistola Browning calibre 9, esta la llevaban en la parte del frente del pantalón a los que le decían los cacha afuera (González, 2012).

Al contrario que los guajiros campesinos, las familias de marimberos que residían en Santa Marta antes de la bonanza y familias de la elite samaria se interesaron en guardar su dinero en los bancos y comenzaron a adquirir casas, colecciones de carros lujosos y, especialmente las ranger, armas de fuego y joyas todo lo anterior tuvo efectos en la sociedad, alterando la percepción del mundo.

“Mi papá siempre creyó que la plata no se le iba a acabar” (Entrevista 30 agosto 2011), nos decía la hija de un hombre que traficó marihuana durante dos décadas y que falleció de un ataque de asma luego de “coronar” su último embarque. Los festejos millonarios se multiplicaron por las ciudades de la costa como la famosa boda celebrada en octubre de 1977, cuya fiesta duró tres días y tres noches. La boda fue oficiada por el obispo de Santa Marta, comenzó en el Hotel Puerto Galeón y concluyó en la hacienda de propiedad de uno de los contrayentes, en las afueras de la ciudad.

Desfilaron varios orquestas y grupos vallenatos, y la comida y el licor fueron abundantes (Cervantes, 1980). Sumado al derroche, el miedo también se apoderó de la sociedad. Miedo a ser inocente y caer abatido en una de las frecuentes balaceras que se presentaban en las calles o el miedo justificado por formar parte de un círculo de hombres en el que la vida y la muerte se cruzaban amparadas en la venganza y la ambición.

Por otra parte, el espacio urbano se vio influenciado por el nuevo estilo de vida de los traficantes, quienes se caracterizaron por la ostentación, los lujos, las extravagancias y, en general, por el consumo desaforado producido por los ilimitados ingresos que reportaba esta actividad. Al igual que todo el territorio nacional, en el ámbito local se reprodujo un andamiaje mafioso conformado por políticos, terratenientes y funcionarios públicos. Sectores del ejército, de la policía y de la marina, pilotos de aviación, comerciantes, abogados, médicos, entre otras ocupaciones, y asesinos a sueldo que avivaron la violencia y la impunidad, así como la percepción de que el tráfico era “algo” aceptable.

La Sierra como lugar de producción

Los que fomentaron el cultivo de marihuana fueron los norteamericanos en asociación con mestizos guajiros, estos llegaron promocionando la semilla de marihuana como cualquier otro cultivo y les informaban a los colonos que con la siembra de la yerba iban a tener mayor rentabilidad. Este fue el motivo que impulsó el cultivo de la marihuana en el área rural de Santa Marta y toda la zona norte de la Sierra Nevada, los norteamericanos traían la semilla, aportaban dinero para el sostenimiento del cultivo pero con el compromiso que se les vendiera la producción.

La marihuana ocasionó en muy pocos años una colonización desbordada en la localidad que llegó más gente que durante el proceso de poblamiento desde los años cincuenta hasta los setentas. Las cuencas fueron triplicadas en su población y la frontera de la reserva forestal fue violada, puesto que eran tierras muy apetecibles por los grandes marimberos, debido por las excelentes condiciones naturales para el cultivo. Todos los días llegaban caras nuevas al área rural de Santa Marta generalmente colonos cachacos y costeños en busca de un pedazo de tierra para cultivar la yerba, que los habría de hacerle olvidar su errante miseria. Si no conseguían tierra, tampoco les importaba, se enganchaban como trabajadores, daba lo mismo, era tan fabulosos precios de la yerba que simplemente bastaba con ganar el salario. La marihuana se convirtió en una forma de sobrevivir para estos campesinos colonos, se puede decir que “fácil” para sobrevivir en una localidad tan apartada sin presencia de ninguna autoridad y sin ayuda del Estado lo principal era tener dinero y el cultivo de la marihuana les ayudaba a conseguir lo que el Estado les negaba. La marihuana la comercializaban los guajiros, estos eran los que comisionaban los fletes y coordinaban las cargas y dónde se tenían que hacer los embarques. Era incalculable la cantidad de mulas que utilizaban y el número de arrieros para el trasporte de la yerba. Una mula que años anteriores a la bonanza de la marimba podía costar treinta mil pesos, en los años de la bonanza llegó a valer doscientos mil pesos.

Las mulas eran utilizadas en jornadas largas que podían durar hasta seis días de camino en la Sierra, un arriero utilizaba hasta doscientas mulas porque cargaba de cien o doscientos quintales de marihuana. Los arrieros recogían las mulas que estaban en la localidad y algunas veces viajaban hasta los municipios de Fundación, Aracataca y Ciénaga buscando mulas, los pagaban por el alquiler de las mulas mil pesos. Pero algunos llegaban a comprar mulas que no resistían las jornadas de camino, las mulas buenas se enfermaban por descuido de los arrieros o a veces los dueños de la marihuana no contrataban suficiente personal para arriar las mulas, si una mula caía en un charco o no podía seguir o se cansaba, esa mula era sacrificada:

A las mulas se les mataba se le pegaba su par de tiros y la tirábamos por un abismo y como había plata para comprar otras, se compraba. Pero, así como mataban a las mulas porque se cansaba también mataban arrieros que se burlaban de las mulas que no servían. Yo cargaba seis mulas, cinco con las cargas y una con la comida porque en el camino tenía que mantenerme yo y tenía que mantener a las mulas, por todo yo cargaba mil cuatrocientas mulas, cada mula de esas llevaba setenta kilos de carga porque era un camino muy largo, cada carga de estas la pagaban a nueve mil pesos, cuatro mil quinientos el bulto de veinticinco kilos a nosotros los arrieros (Entrevista de campo realizada en la Sierra Nevada de Santa Marta).

Cuando llegaba la época de la cosecha de marihuana, recuas de mulas subían de la troncal del Caribe hacia la cuenca media de la Sierra, cargadas con rollos de papel, bolsas plásticas y tulas llenas de billetes; los arrieros y sus mulas se dirigían a la zona dominada por los paisas o cachacos que estaban dentro de la reserva forestal, donde estaban sembradas las grandes plantaciones de marihuana.

Con los arrieros, viajaban los combos de pistoleros de los grandes marimberos (porque la violencia se apoderó del negocio) y fue tal que los mismos mafiosos contrataron sus cuadrillas de pistoleros para que le custodiaran la mercancía e incluso las mismas autoridades se asociaron con estos grupos de pistoleros “(…) La policía se echaba tiros con la aduana, los servicios secretos disparaban contra los otros servicios secretos porque estos comenzaron a custodiar los cargamentos de marihuana de los mafiosos y así surgieron los combos” (Molano, 1988:26). Los arrieros comenzaron a ser escoltados por combos de pistoleros del mafioso que era dueño de la marihuana. Por cada arriero, el mafioso contrataba hasta treinta pistoleros armados para que los escoltaran desde el momento en que éstos salían de la caleta hasta que llegaran al sitio del embarque. Los arrieros llevaban la marihuana a donde decían los mafiosos, y esta era llevada a las zonas donde no hubiera policía:

A donde teníamos que llevar la marihuana, a veces salían hombres en caballos haciéndonos tiro al aire para avisarnos que venía la policía. Era muy arriesgado transportar la mercancía hasta la parte de abajo, cuando llegábamos teníamos que devolvernos porque venían los “gorrones”, así le decíamos a los antinarcóticos, venían los gorrones y teníamos que perdernos eso salíamos corriendo y rompiendo alambres y botando las cargas de marihuana, pero no dejábamos perder las mulas, el que dejaba perder una mula los dueños de la mercancía no le respondían por ella. A nosotros nos tocaba trozar (sic) hasta cinco cercas de cuatro cuerdas y teníamos que utilizar el machete y cortarla hasta abajo. Llegábamos a las fincas que están cerca de la troncal del Caribe, esas eran fincas muy bonitas. Llegábamos a esas fincas y cuando nos disponíamos a cortar los alambres salían hombres con escopetas y nos amenazaban. Porque creían que uno iba a pasar marihuana al otro lado de la cerca, y nadie se atrevía a cortar los alambres para abrir un portón. Como nosotros también tenían armas le echábamos tiros a los tipos, y echábamos para adelante (Entrevista de campo realizada en la Sierra Nevada de Santa Marta).

La marihuana que se cultivaba en Don Diego, Guachaca y Buritaca la sacaban por la desembocadura de los ríos, allá estaban los comisionistas y los sitios de embarque estaban bien custodiados por los combos de pistoleros. La comunicación de la vertiente norte de la Sierra con el mar hizo muy fácil el trasporte de la marihuana y por tal motivo eran mayores las ganancias que dejaba el negocio.

De las trochas de la Sierra bajaban al litoral recuas de mulas cargadas con yerba prensada y lista para ser embarcada. Los propietarios de las grandes fincas tuvieron que tomar partido en el negocio, o se integraban a la bonanza o ponían sus tierras al servicio del tráfico, o se iban. Las playas se volvieron puertos de embarque:

Yo transporté marihuana y de aquí allá nos echábamos medio días depende lo que uno avanzaba, por trochas, por caminos malos se demoraba mucho tiempo. Nosotros comenzamos con quinientas mulas y era mucha gente la que componía el grupo. Ningunos nos identificábamos, apenas hablábamos lo indispensable, los cabecillas de la carga eran unos cachacos. Cuando se corrió la orden de partir, prendimos las linternas y comenzó el trajín de esas mulas, partimos por una ruta desconocida y solo era conocida por quienes comandaban el cargamento, por radio se indicaba los puntos donde estaba la policía y el ejército, y por donde podíamos pasar la carretera sin problema. Pasamos por la orilla del río, luego lo cruzamos y pasamos por otra quebrada e hicimos travesía sobre unos cerros, cuando yo miro hacia atrás la fila de mula llegaba hasta tres kilómetros, ya no éramos las quinientas mulas con que comenzamos. Como a las dos de la mañana cruzamos la carretera por debajo, y lo cruzamos con las linternas apagadas, cruzamos el río y apresuramos el paso, hasta cuando las mulas comenzaron a chapotear el agua de mar, ahí vimos los botes que estaban en la arena esperándonos. Nosotros entregábamos la mercancía a la orilla del mar a otra gente la llevaba flotando por el agua en unas canoas, nosotros la entregamos hasta ahí, pero si era mucha gente y muchas canoas que recogían droga para llevárselas embarcadas (Entrevista de campo realizada en la Sierra Nevada de Santa Marta).

Las fincas cafeteras que estaban en la zona rural de Santa Marta, en la época de la bonanza decayeron porque el jornal de trabajo lo pagaban a trescientos pesos y los trabajadores de las fincas, preferían raspar marihuana que recolectar café o jornalear en las fincas de la zona bananera. Muchos de estos trabajadores se dedicaron a talar, sembrar, recoger, trasportar y custodiar marihuana, así las grandes fincas perdieron mucha producción de café inclusive el contrabando de café hacia Venezuela se incrementó debido a que los propietarios de las finas no encontraban trabajadores y además la federación de cafeteros estaba pagando mal el grano de café.

Los vallecaucanos y los paisas comenzaron a cultivar grandes extensiones de marihuana que cubrían los contornos del paisaje visible en la Sierra. Los cultivos de marihuana de estos dos eran más grandes que de los colonos, y los cultivos de los colonos se veían insignificantes, según los habitantes de localidad, estos cultivos eran para lucrarse porque el negocio les daba más a los grandes cultivadores que a los propios colonos.

Estos grandes marimberos comenzaron a cultivar en la reserva forestal porque había mucha tierra virgen y los marimberos comenzaron a contratar gente para que talaran los bosques para sembrar marihuana, incluso sembraron grandes hectáreas de marihuana en las tierras del pueblo Kogi de Río Molino. Las tierras vírgenes eran apetecidas por los cultivadores de marihuana porque eran fértiles, eso no sucedía solamente con el cultivo de marihuana sino con cualquier otro cultivo que se vaya a sembrar en esas tierras. Estas tierras eran productivas, y se necesita menos abono, menos insumos químicos. Las tierras vírgenes eran perseguidas por los cultivadores y la utilizaban muy poco, porque al cabo de dos años eran nuevas tumbas de bosques que se hacían, porque veían que la marihuana daba buena producción en esas tierras. “(…).

En la medida en que caían extensas selvas para la siembra, se habrían cientos de caminos que los conectaban con las áreas de producción” (Molano, 1988:20). La marihuana se sembró en tierras supuestamente desocupadas como fueron las de la reserva forestal. Los mafiosos contrataban a la gente y los llevaban al sitio establecido donde se le daba la tierra y, se le daba alimentación para que iniciaran el cultivo:

Cada mata de marihuana se sembraba a sesenta centímetros por un metro de surco a surco, en cada hueco que nosotros hacíamos para sembrar marihuana a veces nacían seis matas y teníamos que ralearla, nosotros utilizábamos una botella de plástico, se le hacía un hueco a la tapa y uno iba golpeando lo que saliera o caía en cada hueco después que reventaban las semillas salía bastantes matas, entonces dejábamos únicamente dos matas para luego censar entre la hembra y el macho, dejábamos la plantación hembra y unos machos regados en el cultivo. El mantenimiento del cultivo era fácil, el control de la maleza se hacía, siempre tenía que estar muy limpiecitas para evitar las plagas, en ese entonces no se utilizaban agroquímicos, todo era manual (Entrevista de campo realizada en la Sierra Nevada de Santa Marta).

Los raspadores armaban ranchos que les servían de lugar de trabajo durante la raspada y el empaque de la yerba, después estos ranchos servían de caleta mientras llegaba el momento de transportarla, los ranchos igualmente eran utilizados en las noches como dormitorios. Después de armar el rancho al siguiente día se comenzaba el corte, separaban la florescencia de la mata hembra, que era lo que llamaban el desmoñe, donde se separaban las semillas que servían para la próxima cosecha. La mata de marihuana era cortada y puesta en horquetas de madera que estaban clavadas en la tierra, las cuales eran sostenidas por largas hileras de varas en las cuales se enganchaban las matas ya cortadas. Alrededor de los cultivos de marihuana algunos colonos siempre se observaban grandes cantidades de pájaros volando debido a que las semillas de marihuana les servían de alimentos. El desperdicio de la mata como los tallos y las ramas eran arrumados en cantidad para echarle candela, debido que estos no lo compraban. A los tres días la marihuana quedaba prensada en sacos de papel, sólo en el momento de transportarla se envolvía en los sacos para evitar un posible deterioro con la lluvia:

Uno se recogía hasta dos bultos y eso venía siendo cuatro arrobas de marihuana, eso se echaba con todo, nosotros raspábamos la hoja y lo que les quedaba en la mano lo echábamos en el saco, le pagaban a uno por un bulto mil quinientos pesos. Eso uno lo raspaba por día. La labor de prensado se hacía con unas prensas hidráulicas, ahí se necesitaban tres hombres, uno manejaba la prensa, uno sacaba la mercancía y otro sacaba los bloques y se empacaban en láminas de papel y unos plásticos. El cultivo de marihuana era de ellos, pero ellos se ganaban por quintal hasta doscientos mil pesos, en ese tiempo fue cuando la gente comenzaron a comprar carros y le costaban un millón setecientos mil pesos. El que tenía tres o cuatro hectáreas sembrada de marihuana ya hablaba de carros. Pero los que hablaban de carros eran los grandes mafiosos que tenían los grandes cultivos. En esos tiempos se cambiaba marihuana por armas, bestias, radios y escopetas, y a veces se secuestraban personas que no cumplían con el pago de la mercancía todo eso se daba entre los mismos cultivadores (Entrevista de campo realizada en la Sierra Nevada de Santa Marta).

En Guachaca, se dieron muchos problemas por la marihuana, se hacían robos y por estos robos mataron a mucha gente. Si alguien tenía cultivo o marihuana prensada eran denunciados a la policía y esto quitaba la mercancía y llegaba a las plantaciones a cobrar impuesto por hectárea sembrada, pero la policía no se quedaba con la mercancía que incautaba, si no que se las daba a otro mafioso para que la vendiera. En Perico Aguado los marimberos hacían sus negocios en pleno pueblo, los policías tomaban trago con los marimberos y esto ya no era un secreto para la gente, cuando los marimberos querían sacar marihuana por el pueblo llegaban a la policía y ésta salía hacer patrullajes:

El comandante (sic) se los llevaba a patrullar para que nosotros los arrieros pudiéramos pasar con las mulas por todo el pueblo, y si había que pasar por otro sitio, entonces él se los llevaba para otro sitio, con tal de que el pueblo estuviera libre de policías para que nosotros pudiéramos pasar con la marihuana. Recuerdo que la policía según los datos que nosotros teníamos ganaban más plata, la policía por mula que nosotros pasábamos cobraba un flete lo que quiere decir que si a nosotros nos pagaban nueve mil pesos por flete a la policía le pagaban doce mil pesos por carga. Ellos se paraban en el puente de Don Diego a contar mulas y si pasaban mil mulas ellos arreglaban con el mafioso (Entrevista de campo realizada en la Sierra Nevada de Santa Marta).

La policía se volvió corrupta, según algunos pobladores esta recibía dinero de los mafiosos, los policías convencían a los inspectores del pueblo para que recibieran dinero y que dejaran pasar la marihuana y así no tuvieran problemas con los mafiosos. La policía, según los pobladores “se llenó de dinero”. “(…) Las autoridades se vieron comprometidas por la doble naturaleza que les caracterizaba, su función legal y el exiguo presupuesto que las sostenía. Habida cuenta con el torrente de dinero cualquier posición oficial era apetecible porque el soborno supliera lo que la nación negaba” (Molano, 1988: 25).

Cuando los colonos percibían la llegada de la policía tenían que volarse hacia la troncal del Caribe, de lo contrario eran maltratados. A veces estos colonos se enfrentaban a la policía, recriminándole los atropellos y las injusticias. La policía según algunos colonos conocían donde estaban los grandes cultivos de marihuana. Pero no hacía nada, solamente se dedicaba a quitar plata, los policías llegaban a la casa de algún colono y les incautaba las armas de fuego, los mismos policía se encargaban de vender las armas en Perico Aguado, donde los mismos colonos volvían y las compraban. Los más perjudicados y perseguidos eran los colonos que tenían unas cuantas plantas de marihuana, cuando llegó la marihuana se les acabó la tranquilidad, por eso se tenían que armar reemplazando las viejas escopetas por modernas carabinas, con estas sí le podían responder a los mafiosos que les querían arrebatar sus tierras a punta de plomo.

Los sitios de embarques

Este es el caso del Parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta representaron uno de los grandes epicentros de embarque y producción de

marihuana durante la bonanza, prácticamente todas sus veredas y playas fueron utilizadas para cultivar y enviar marihuana a Estados Unidos. El río Don Diego, Buritaca y Guachaca, se convirtieron en vía fluvial para bajar marihuana. Por otro lado, las bahías y ensenadas que se encuentra estratégicamente situado en el Parque Tayrona fueron la puerta para tener acceso a otras playas, que en su momento fueron puertos y sitios predilectos para el embarque de contrabando y marihuana, por ejemplo, Playa del Muerto y Gairaca, lugares que, además de ser clave en los tiempos de los grandes embarques, aún hoy en día es el hogar de algunos testigos que recuerdan aquellos tiempos de buques, sacos repletos de dólares y marihuana por montones.

La importancia de la zona norte de la Sierra Nevada y el Parque Tayrona se encuentra en su ubicación geográfica como puerta hacia el mar Caribe. Esto le brindó en el tiempo de la bonanza, la condición de espacio estratégico para los grandes embarques de marihuana. Este fue uno de los lugares idóneos para la exportación de los cultivos que eran enviados hacia los Estados Unidos a través de grandes buques cargueros que atracaban en todas las playas, desde Cañaveral hasta río Don Diego. El hecho de que los cultivos de marihuana fueran sembrados en grandes hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, le otorgaba a este lugar una ventaja extra, ya que los procesos de producción y distribución se encontraban prácticamente unidos. Esta cercanía entre las montañas de la Sierra y las playas del Parque Tayrona reducía considerablemente el recorrido de un proceso a otro, puesto que las distancias del lugar de producción al lugar de embarque eran muy cortas, y a pesar de que los caminos que llevaban de los cultivos a las zonas de embarque eran trochas, muchas veces improvisadas, nunca fueron un obstáculo para el proceso de embarcación y exportación.

En esas rutas ya existentes se establecieron las que la marihuana utilizó, sin embargo, en los lugares de sembradíos y en los trayectos que van desde los lugares de siembra a los lugares de embarque, muchas fueron las rutas nuevas que se generaron, además del mejoramiento que se les hizo a los senderos ya existentes, se abrieron muchos caminos y trochas con el único propósito de transportar cientos de quintales de marihuana. Muchos describen como los caminos más estables que hoy día se usan para el trasporte de personas entra la sierra y los centros urbanos, fueron creados por los marimberos que tenían la necesidad de transportar de la mejor y más rápida forma la marihuana hacia los sitios de embarque o de acopio.

Todas esas rutas que ya existían de manera precaria y que comunicaban a la sierra con los poblados circundantes a las carreteras principales, fueron anteriormente las rutas por las que se transportaba el café y los productos agrícolas que se cultivaban en la sierra nevada en ese entonces. Todos esos caminos que en algún momento le pertenecieron al trasporte de café, verduras y alimentos, se convirtieron en las autopistas exclusivas de la marihuana, fueron muchos los lugares que se utilizaban simultáneamente para ese propósito. Prácticamente todos los senderos que bajaban de la Sierra Nevada de Santa Marta, que terminaban en una intersección o muy cercanos a la troncal del Caribe, fueron utilizados para el traslado de la marihuana, desde los lugares del cultivo hasta los centros de acopio y hasta los lugares de embarque.

Los territorios donde confluyen la Sierra Nevada de Santa Marta y las playas del parque Tayrona, eran considerados en ese tiempo como los lugares más codiciados para el tráfico de marimba, eran vistos como las rutas rápidas de embarque por la cercanía que existe entre la sierra y las costas. En esa zona las distancias entre los lugares de cultivo y los sitios de embarque eran considerablemente cortas, por esa razón la mayoría de las playas del parque Tayrona eran utilizados como puertos clandestinos, cerca de allí, partían decenas de cayucos cargados de marihuana hasta mar abierto, donde aguardaban embarcaciones más grandes, que llevaban la mercancía rumbo a algunas islas deshabitadas de las Bahamas. Descargaban los bultos allí, les colocaban una carpa encima para protegerlas del clima, y al día siguiente una nave de bandera norteamericana los recogía.

SECTOR DE LA ZONA BANANERA

No solo por el parque Tayrona bajaba la marihuana, otro de los lugares por donde baja la mercancía de forma masiva era por el perímetro que corresponde a lo que se conoce por la zona bananera, en donde colinda la sierra con la troncal y muchas veredas, lugares como San Pablo, Rio Frío, El Reposo, etc. también fueron considerados lugares estratégicos por donde el flujo de marihuana era de gran importancia.

Los embarques generalmente se llevaban a cabo en las noches; pero la noche no solo era aprovechada para pasar la mercancía de los camiones a los bongós, también era la hora ideal para hacer cualquier traspaso de un lugar de transporte a otro. En los sitios de donde bajaba la marihuana de la sierra, donde se comunicaban las trochas de los cerros con las carreteras principales, regularmente se encontraban estacionados camiones 600, esos camiones en ese entonces eran conocidos por el transporte de banano, ya que semanalmente en esos camiones transportaban centenares de cajas de banano hacia los mercados de los centros urbanos y hacia los puertos, sin embargo, en esos días estos camiones eran uno de los mecanismos de transporte para llevar la marihuana de las orillas de la sierra hasta los lugares de los embarques y a los centros de acopio. Generalmente en los días en los que ocurrirían los embarques siempre se estacionaban camiones de este tipo a los costados de la carretera, cerca de los senderos a la espera de que bajara la mercancía que venía por los caminos serranos. Sobre esos senderos la marimba era transportada a veces en camioncitos Willis, en Jeeps o hasta en mulas al mismo tiempo. Un solo viaje de un camión 600 podía cargar lo que traían hasta 20 mulas, 8 camioncitos y como 5 Willis, cuando el camión ya se llenaba salía directamente al lugar de donde se iba a despachar el pedido.

Estos camiones se utilizaban porque, además de su gran capacidad de carga, también se podía disimular fácilmente la mercancía que contenían, ya que su uso constante como transportadores de banano evitaba que la gente se preguntara demasiado sobre su recurrente circulación, pues era muy normal ver el transitar esos camiones a cualquier hora, eso los convertía en elementos ideales para ese fin. Además de eso, cuentan que una de las maneras que se ingeniaban para verdaderamente pasar desapercibidos, era colocar muchas manos de banano verde en la parte externa de la carrocería de los camiones, para así ocultar el contenido del interior, que era obviamente cientos de bultos con la hierba. De esa manera las personas veían, a los camiones repletos de banano, pero en realidad estaban llenos de marihuana.

A los choferes les encantaba este tipo de contratos porque según las versiones, en una sola noche se podían ganar lo que se ganaban trabajando en 6 meses trasportando banano. Sin embargo, no solo era en los camiones donde se podía transportar de manera masiva la marihuana por las carreteras principales, pues ya casi al final de la bonanza hasta en los buses de pasajeros se transportaba la hierba camuflaba, había toda clase de compartimentos que les adjuntaban a los buses para así poder llevar la mercancía. Estos buses poseían cualquier número de compartimentos, debajo del piso, también les construían techos falsos con espacios huecos donde depositaban la marimba, todo las modificaciones fueron ingeniadas para superar cualquier tipo de requisa, de igual forma todo el mundo se hacía a la vista gorda, y aunque los pasajeros ya sabían que contenían todos esos paquetes que abordaban, nadie decía una sola palabra.

Transando a la policía

Otro de los sucesos que constantemente se repiten en las versiones, es la forma en cómo se lograba llegar del lugar de donde bajaba la marimba hasta el sitio de embarque más cercano. En todo el presupuesto que se realizaba en función de cubrir el trasporte de la mercancía, siempre había un monto destinado exclusivamente para transar como le llaman (sobornar) a todos los retenes de la policía que estuvieran en el camino, desde las orillas de la sierra hasta el lugar del embarque. Siempre al responsable de un camión, bus, tracto mula u otra clase de vehículo que se dirigiera con la mercancía, le daban una gran cantidad de dinero para tal fin, el de sobornar. Así de esa manera se aseguraban de que las mismas autoridades permitieran el paso de los vehículos con la mercancía. Al momento de iniciar el recorrido, el encargado del vehículo sabía más o menos cuantos retenes había de un tramo a otro, y con eso calculaban el porcentaje que debían invertir para aplacar la voluntad de la fuerza pública:

En el momento que se esparcían los rumores sobre el posible trasporte de un embarque de marihuana con grandes proporciones, se podían aparecer hasta veinte retenes de la policía, pero estos retenes no aparecían de forma fortuita, dicen que entre los mismos policías habían quienes se encontraban involucrados de lleno en los embarque y hacían correr la voz para que la policía pudiera captar más dinero. Si un retén lograba interceptar a uno o varios camiones con marimba en los primeros 10kms del trayecto, al momento de recibir el soborno y liberar los vehículos, de inmediato informaban al otro retén para que estuviera pendiente del mismo camión, para detenerlo nuevamente e intentar llevar a cabo una requisa y así poder cobrar también el soborno. Esa situación se repetía muchas veces de un trayecto a otro, dicen que los policías se aprovechaban de la situación, pero no se podían molestar ninguna de las partes porque al final el dinero alcanzaba para todos, ya que los dinero para los sobornos del cuerpo de policía hacían parte de los rubros como seguridad del transporte.

Lo que recuerdan las personas es que durante la bonanza de la marihuana, muchos agentes de la policía no salieron de pobres durante su servicio en Santa Marta:

Todos los suboficiales de la policía y del ejército que yo conozco el noventa por ciento estuvo involucrado en el negocio de la marihuana, aquí hubo muchos policías y militares que salieron ricos de Santa Marta, por esa época el papá de la cantante Marbel era policía aquí en Santa Marta y él hizo billete con la marihuana (Entrevista realizada en Santa Marta, 2011).

Los recuerdos de aquellas personas que vivieron aquella época, manifiestan que en ocasiones les pagaban a los policías para que les custodiara los camiones de marihuana hasta las pistas clandestinas. Los policías ayudaban a cargar la marihuana en los camiones, y hacían los viajes en la parte de atrás para garantizar que no los molestaran. Cuentan que los vehículos de la Policía sirvieron para transportar la yerba hasta los puertos de embarques y pistas clandestinas. Dentro de lo relatos orales se menciona que las relaciones entre policías y marimberos fueron fraternales, es tan así que ambos celebraban el “corone” de un embarque con whisky.

La marihuana y la economía de Santa Marta

Todos los personajes entrevistados comparten la noción de recordar el tiempo de la marimba con añoranza, como en toda bonanza quedan muchos recuerdos siempre afirmaban, no poseen ninguna connotación negativa de lo que ahí se realizó, a parte de las muertes que por los conflictos se generaban, por traiciones y demás. Por otro lado siempre resaltaron las inversiones sociales que se llevaron a cabo gracias a la plata de la marihuana, lo que siempre repiten es la pavimentación de muchas de las calles de las ciudad y veredas involucradas en los hechos de la marimba, así como la creación de parque, e inclusive mucha ayuda para los colegios, comentaron casos en los que los insumos de muchos colegios, tanto públicos como privados eran comprados con dineros de la marimba, también se construyeron infraestructura. La gente lo recuerda como las regalías que dejaba la marihuana, hasta hacen el paralelo con lo que hoy una bonanza legal está haciendo en esta región, la bonanza del carbón como la llamaron algunos entrevistados, esa es también una bonanza según ellos, pero una bonanza legal, que también deja sus daños, al ambiente y a la salud como dice el siguiente entrevistado:

“nadie dice nada, esas regalías ni se ven, en cambio con la marihuana se veía que la plata llegaba a los colegios y eso era por voluntad de los marimberos que donaban muchos materiales, máquinas de escribir, libretas y hasta uniformes para los alumnos (entrevista de campo realizada en Santa Marta, 2011).

Muchos recuerdan que en, el gobierno de Alfonso López Michelsen, los marimberos se beneficiaron debido a que el gobierno modificó el régimen de control de divisas y autoriza al Banco de la República para comprar dólares sin preguntar su origen, hecho denominado peyorativamente como ‘La ventanilla siniestra’ (Castillo, 1987). En la sucursal del Banco de la República y demás bancos de la ciudad se hacían largas filas desde la madrugada para cambiar dólares. De esta forma los marimberos legalizaron todo el dinero proveniente del tráfico de la yerba. Al legalizar el dinero la economía de Santa Marta se nutrió. Los negocios como las construcciones de finca raíz, los arrendamientos de vehículos, los almacenes de ropa, joyería, muebles, electrodomésticos, bares y las cajas de cambio repuntaron en ganancias para esa época. “La familia Suárez Arregocés llegaron a tener negocios como luces de parís y la caja de cambio el dólar” (entrevista realizada en Santa Marta, 2011).

Muchas personas de Santa Marta recuerdan que los marimberos de la época le gustaban las mujeres y gastaban mucho dinero en los bares, es tanto que en Santa Marta en la época de la bonanza marimbera se construyeron un sinnúmero de bares, para saciar los caprichos y excentricidades de los marimberos:

En ese tiempo funcionaban distintos bares en la ciudad como el arbolito, luces de parís, Mozambique, la bola roja y el carlín. En ese tiempo los contrabandistas y marimberos traían cajas de whisky Black and White, que era lo mejor que se tomaba en ese tiempo, lo bares vendían ese whisky a 300 pesos (entrevista realizada en Santa Marta, 2011).

Los marimberos de aquella época no solo gastaron dinero con las mujeres en los bares, las mujeres de los marimberos fueron las clientas preferidas de las boutiques más exclusivas de Bogotá, Barranquilla y Miami, a esta última ciudad viajaban en sus avionetas privadas. La ropa costosa se convirtió en objeto de competencia. Despampanantes trajes y espléndidas joyas costosas reposaban en los armarios y los closets de las casas de un marimbero.

Los familiares de los guajiros marimberos comenzaron a frecuentar los clubes y discotecas donde se reunía la elite samaria y fueron aceptados:

Juan Alvarado Ribadeneira involucró a su hermano menor en la sociedad samaria para conseguir contactos para que lo involucraran en el negocio de la marihuana, su hermano menor trabajo como gigoló se compraba ropa de marca y andaba con mujeres y pelaos de la alta sociedad. El hermano de Juan Alvarado andaba con el hijo Eduardo Dávila en el club Santa Marta (Entrevista realizada en Santa Marta, 2011).

Otros marimberos comenzaron a construir esplendidas casas en el barrio Jardín, Libertador, Bavaria, construyeron hoteles en el Rodadero y Pozos Colorado y adquirieron fabulosas mansiones en Barranquilla. A esos lugares se trasladaban con sus familias. Era tanto la explosión de dinero que un marimbero le puso precio a la casa de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, le compro la casa por $20 millones, cuando su valor no superaba los $5 millones (Castillo, 1987). Como se dijo anteriormente los marimberos compraban todas las casas que se les apetecía, un ejemplo de esto lo dio “Lucho Barranquilla”, quien compró la casa en la que funcionaba el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, solo para tener el placer de lanzar judicialmente a los detectives que osaron perseguirlo en alguna ocasión (Castillo,1987). De lo anterior se puede decir que el desbordamiento de los marimberos por adquirir bienes raíces e inmuebles también generó una especulación en los artículos de la canasta familiar que se dispararon hasta las nubes, y que quedaron “a precio de marimbero”:

Ellos cambiaron la economía, los marimberos fueron los que pusieron la vida dura porque ellos a todo le ponían precio entonces fueron encareciendo las vainas, tu antes ibas a la playa y un pescado que antes lo regalaban que era el sable o a veces lo regresaban al mar, pero después lo vendían ya que ellos sin que le dijeran cuanto valía el pescado, le decían al pescador de te doy tanto por ese pescado, entonces a ese pescador se le abrían las agallas y ya no te vendía el pescado a ti por ser pobre sino que te lo vendía a como se lo vendió al marimbero y uno pobre donde iba a tener dinero para comprar ese pescado. Lo que si les digo es que la vida se encareció fue de 1977 para acá (Entrevista realizada en Santa Marta, 2011)

El dinero de la yerba dio para todo. Los marimberos hicieron importantes contribuciones para los colegios y las personas enfermas. Algunos marimberos se volvieron benefactores de la gente pobre de los barrios donde residían y comenzaban a regalar dinero, y pagar formulas médicas, con tal de que las personas les avisaran de algún peligro:

Luis Pérez Quesada (lucho Barranquilla), nunca en Santa Marta se le vio con un revólver, él ayudaba a todo el mundo y se sabía que él estaba metido en ese delito y la policía lo sabía pero no le hacía nada porque le acolitaban, todos sus negocios estaban frente del colegio de la policía que está en el barrio los Almendros, él ayudaba al colegio de la policía a los pelaos les daba aguinaldo en diciembre y el que fuera con una fórmula médica a su casa él lo ayudaba (Entrevista realizada en Santa Marta, 2011).

La gente de Santa Marta se benefició de los marimberos, en su afán de conseguir dinero, les pedían trabajo ya fuera de pistoleros o cuidadores de caleta, para esa época en Santa Marta se creó una casa de abogados prestigiosos que le servían a los marimberos, para muchos entrevistados el interés de los abogados era buscar el respaldo y beneficios de los marimberos:

De la época que le estoy contando aquí las condenas no eran tan altas, porque habían abogados que les pesaba la cola, uno de ellos era el papá de Miguel Pinedo Vidal, había también otro abogado que era de origen guajiro y homosexual que se llamaba Rafael Pensó, eso eran los abogados penalistas más influyentes para esa época, el juicio que ellos cogieran lo ganaban (Entrevista realizada en Santa Marta, 2011).

En la época de la bonanza marimbera las personas de Santa Marta recuerdan las parrandas y las fiestas que se volvieron interminables, algunos manifiestan que las parrandas podían durar hasta cinco días, la bonanza marimbera género unos modos económicos para las personas que integraban agrupaciones de música vallenata. A las fiestas de los marimberos llegaban los mejores conjuntos vallenatos del momento. Algunos conjuntos de música vallenata se beneficiaron de los marimberos, debido a que era la música que escuchaban los guajiros, hasta las personas que asistían a las fiestas se beneficiaban debido a que el marimbero en su borrachera de festejo regalaba dinero en medio de la fiesta:

Se traían al Binomio de Oro, Diomedes Díaz, Los Zuletas, las fiestas duraban hasta tres días, en las fiestas “maracas” les regalaba dinero a los cantantes para que le compusieran versos y a los asistentes les regalaba whisky y dinero para que lo acompañaran en el festejo, antes de comenzar una fiesta “maracas” echaban tiros al aire, sino se echaba tiros no se podía comenzar la fiesta, él comenzaba las parrandas y las dejaba tiradas porque se iba para donde las otras mujeres (Entrevista realizada en Santa Marta, 2011).

Los guajiros marimberos sentían un gusto por la música vallenata, esto permitió mejorar la calidad de vida de gran parte de los conjuntos vallenatos que estaban en el medio local y regional. Los marimberos les pagaban bien los toques y parrandas en ocasiones algunos le obsequiaban vehículos, electrodomésticos y ganado a los músicos como se verá a continuación.

Canciones de la "bonanza marimbera"

Las huellas de una época de violencia en la música vallenata.

La bonanza de la marihuana marcó una época en el plano local, regional y nacional, generando profundas transformaciones en los ámbitos político, social y económico en el Caribe colombiano. En términos generales, este periodo se caracterizó por las excentricidades de los marimberos, su influencia en los ámbitos político y económico y los conflictos internos como la guerra de dos familias guajiras, Cárdenas y Valdeblánquez, que dejó una estela de violencia por el territorio regional. En este caso, abordaremos las influencias de la bonanza con la cultura popular, a partir del análisis de tres canciones vallenata. Algunos estudios han abordado las relaciones de este tipo de música con la bonanza (Britto 2008, Castillo 2007, Cervantes 1980), destacando la práctica de la payola o comisiones en dinero o en especies a compositores e intérpretes a cambio de figuración en las letras, apoyo económico en la difusión, pagando a locutores para que posicionaran las canciones en los primeros lugares de las listas de popularidad o las relaciones de amistad (y admiración) de compositores con marimberos.

Se han escogido las canciones Soy Guajiro (1977), Lluvia de verano (1978) y Mi proclama (1981) por ser expresiones musicales que representan la compleja realidad social que caracterizó las décadas del setenta y ochenta, y que contribuyeron a reafirmar el imaginario del marimbero en la cultura popular, así como justificar o cuestionar las prácticas asociadas a la bonanza.

Igualmente, los versos de las canciones se constituyen en testimonios de una época, conjugando la ficción y la realidad en la creación de historias y mención de personajes reconocidos. Además, al considerar las letras de las canciones como obras literarias ampliamos las lecturas posibles en la relación arte y realidad, pues las canciones se constituyen en vehículos expresivos de una visión de mundo.

Soy Guajiro, una queja

La primera canción es Soy Guajiro del año 1977, interpretada por los Hermanos Zuleta en el álbum El Cóndor Legendario. El compositor es Julio Oñate Martínez. En apariencia, la letra no guarda ninguna relación explícita con la bonanza, en cambio, se trata de una reafirmación en términos de identidad regional y nacional,

“soy guajiro,

soy guajiro

y vivo orgulloso

de mi región...”

“y aunque olvidado

quiero mucho a mi tierra,

soy colombiano de pura cepa”.

La identidad reivindicada tiene un trasfondo instrumental que en la primera estrofa toma la forma de un reclamo en el plano nacional, cuyas raíces se ubican en el departamento de La Guajira:

Yo soy guajiro,

yo soy guajiro

Y vivo orgulloso

de mi región

Que sólo olvido,

que sólo olvido

Ha tenido de la nación

La segunda y tercera estrofas apelan a rasgos culturales y naturales para acentuar el énfasis de la identidad regional. De esta manera, palabras como tierra, sol, paz, amor, descendiente, gente, raza, bravía, macho y desafía dibujan un escenario bucólico donde el honor y el orgullo configuran una parte clave de la identidad

Soy de la tierra,

soy de la tierra

En donde nace el sol

Y donde se han perdido

en la arena Bellas historias

de paz y amor

Soy descendiente,

soy descendiente

De gente noble

y raza bravía

Que alza la frente,

Que alza la frente

cuando otro macho lo desafía

En las dos últimas estrofas el reclamo es retomado en dos dimensiones, por un lado, se justifica el orden de cosas debido al olvido y abandono del Estado, es decir, las críticas y los señalamientos de la sociedad son injustos porque del Estado no han recibido nada, entonces, si bien no es explícito en qué consisten las críticas, el texto da a entender que hay un estilo de vida que es considerado ilegal:

Hoy me critican

y hasta señala la sociedad

Pero se olvidan

que el que reparte

Nunca a mi tierra le ha dado na’

Luego, el reclamo cobra un tono esperanzador y, a la vez, pesimista:

Vivo esperando ese mañana

que no vendrá

La redención yo vivo anhelando

Pa’ mis hermanos que están allá

Esta queja vallenata podría interpretarse en términos de la pobreza y el atraso económico que vivió (y aún vive) la península de La Guajira. Durante muchos años, La Guajira fue un departamento con problemas económicos, equiparado al Chocó. Sólo hasta la década del sesenta se presentó un repunte en las actividades agropecuarias (ganadería, principalmente) y comerciales (Meisel, 2007: 31), al que se le agregó años después los recursos provenientes de las regalías generadas por la explotación carbonera. Pero fue precisamente el comercio el que mayor empuje le dio a esta región, destacándose el contrabando debido a su posición geográfica que permitía los embarcaderos por los que entraban y salían productos a las islas del Caribe, principalmente Curazao y Aruba. Y dentro del contrabando, sobresalió el tráfico de marihuana a los Estados Unidos desde los setenta. Así que la canción podemos ubicarla dentro del contexto histórico que generó la bonanza.

Ahora bien, un punto clave que expone su relación con la época es el fraseo que hace el cantante, luego del primer coro:

“Compadre Hernán Salas

vamos pa’l Pájaro

a comer caracol”.

Es aquí donde encontramos la relación directa con la bonanza, pues Hernán Salas fue un conocido marimbero guajiro y el Pájaro fue un embarcadero utilizado para la exportación de la marihuana. La invitación es, por tanto, un guiño a la bonanza, tal como lo expone Silvana Brito en su tesis de maestría Contrabandistas, marimberos y parranderos: región y nación durante la bonanza de la marihuana en la Guajira.

En el momento mismo en que las clases populares rurales y urbanas irrumpieron masivamente en las redes de tráfico de marihuana durante la fase de apogeo a mediados de los 70, los aires musicales locales conocidos bajo el genérico de vallenato entraron a hacer parte esencial del ciclo marimbero... Cada operación exitosamente concluida era finiquitada con una parranda de varios días en la que los invitados titulares, generalmente varones involucrados de alguna forma en el negocio o emparentados con quienes lo estaban y sus acompañantes, disfrutaban de abundante comida y bebida preparada por sus mujeres y trabajadores domésticos y música vallenata interpretada en vivo por varios intérpretes de la región (2008: 107).

Lluvia de verano y Lisímaco Peralta

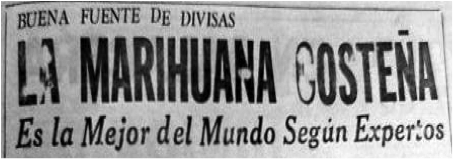

La relación de los marimberos con la música vallenata debe verse también en el flujo contrario, es decir, no se trataba solamente del gusto musical de un grupo de hombres dedicados al tráfico de la marihuana, sino también de cómo ellos eran percibidos por la sociedad y justificados por el contexto social y político de la región. Esto debido a que el contrabando era una actividad económica arraigada en la costumbre y la tradición de sus habitantes, por lo que en sus inicios el cultivo y tráfico de marihuana no fue pensado en términos de ilegalidad sino en consonancia con el contrabando. Según Brito, la segunda etapa de la bonanza corresponde a los años 1974 a 1978 –en esta etapa se ubican las canciones Soy Guajiro y Lluvia de verano-, en este lapso es creada la primera variedad local tipo exportación, la Santa Marta Gold, convirtiéndose en la principal fuente de trabajo.

Fue esta nueva generación la que durante los años de auge recibió el nombre de “culo puyú [aguijón]”, por su extendida costumbre de portar armas visiblemente en la parte de atrás de sus pantalones y provenir de una clase social inferior, urbana o rural, con escasa o ninguna educación, deslumbrados por el éxito comercial de sus antecesores y ansiosos de adquirirlo prontamente y exhibirlo vistosamente (2008: 82).

En relación con este marimbero que se proyecta como un nuevo rico, encontramos la segunda canción Lluvia de verano, del año 1978, interpretada por Diomedes Díaz con el acordeón de Juancho Roys, del álbum La locura y compuesta por Hernando Marín Lacouture, reconocido cantautor guajiro que se caracterizó por crear composiciones contestatarias o de protesta, entre las que se destacan: Los Maestros, La ley del embudo y La Dama Guajira. En esta última canción expone su visión de mundo y manifiesta su inconformidad frente al abandono gubernamental, además de exaltar la geografía, economía y carácter social del departamento (Ariza, 2004: 77), elementos que coinciden con Soy Guajiro. En Lluvia de verano hay una alusión directa a un marimbero de la región en el estribillo final:

Tengo talla de hombre mujeriego

tengo talla de hombre mujeriego

como Lisímaco Peralta

voy a cambiar de comedero

Lisímaco Antonio Peralta Pinedo, nacido en 1944 en el corregimiento Las Flores del municipio de Riohacha, entró al negocio de la marihuana a mediados de los setenta, “primero como transportador de las fincas a los puertos y pistas de aterrizaje clandestinas y luego como comprador de cosechas que él mismo embarcaba. De esa forma hizo una pequeña fortuna, invirtió en propiedades y se estableció en Santa Marta” (González, 2011). Este marimbero fue asesinado en una parranda vallenata en Las Flores, después de escuchar por primera vez la canción compuesta en su honor, interpretado por el propio Diomedes Díaz. En la crónica Lisímaco Peralta: una canción y 44 balazos (2011), publicada por El Heraldo, se reconstruye la historia de la canción Lluvia de verano, el autor expone la relación entre el compositor y el marimbero, caracterizada por la amistad y la admiración:

Por esa época conoció a Hernando Marín, famoso juglar del folclor vallenato, bohemio y aventurero, a quien invitó a finales de 1977 a una parranda en su casa en Santa Marta. Luego de tres días de whisky, Lisímaco convidó al compositor a que lo acompañara a La Guajira a ojear una caleta de marihuana que estaba próxima a embarcarse. En medio del monte guajiro, sentados sobre pacas de yerba, Lisímaco Peralta le narró a Hernando Marín la historia de su vida, la pobreza que golpeó a su familia, y las dificultades y penurias que lo acompañaron por muchos años, hasta que por fin, gracias a la marihuana, había logrado cambiar de situación. También le contó de sus sueños de infancia y de sus triunfos y derrotas amorosas. El artista, conmovido por el relato, le tarareó los primeros versos de aquella canción, que se convertiría en todo un clásico de la música vallenata (González, 2011).

En la primera estrofa, las fuerzas de la naturaleza se constituyen en elementos purificadores o sanadores, es el caso del viento huracanado y de las lluvias de verano. Se habla de un presente idílico en el coro: “canto, río, sueño y vivo alegre”, antecedido por un pasado tormentoso que ya quedó atrás y si regresa en forma de recuerdos, no hacen daño porque son como las lluvias de verano, impetuosas y breves:

Ya no tengo ni penas ni sufrimientos

ya se fueron como el viento huracanado

y las penas que me ardían dentro del pecho de penas

y sufrimientos se acabaron

ya no quedan ni siquiera

los recuerdos

y si llegan ya son lluvias de verano.

En la siguiente estrofa, sobresalen la experiencia, la valentía y el orgullo, aspectos asociados al hombre:

Aprendí en el diccionario de la vida

a conocer la mentira de la gente

menos mal que yo he sido

un hombre valiente

que aunque sangre

no me duelen las heridas

porque tengo mi experiencia conseguida

mantendré siempre levantada la frente.

La tercera estrofa continúa con la imagen poética de la lluvia de verano, relacionada con la vivencia y el amor. En primer lugar, se hace explícita la relación entre este tipo de lluvia y los malos tiempos, se define aquella como un reflejo de este y se valora su existencia en tanto que ofrece lo vital: el agua en tiempo de escasez. En segundo lugar, se utiliza en términos metafóricos para señalar la naturaleza de las mujeres que lo dejaron, en quienes descarga la responsabilidad de la ruptura amorosa.

Las lluvias del verano no son frecuentes son carrizos que refleja el tiempo malo y si vuelve una de las que me dejaron reconcilio por qué no, si soy valiente que no digan las mujeres que soy malo malas ellas que buscan su mala suerte.

El coro resume el ambiente de esta época en el que las convenciones sociales fueron transformadas por la dinámica del prestigio y el dinero. El tono orgulloso con que se canta “al que le duela, que le duela, si se queja es porque le duele” expresa el desdén por las críticas y cuestionamientos -tal como lo señala la canción Soy Guajiro-, cuyas causas se encuentran en el imaginario social que caracterizó al marimbero, vinculado además a la construcción de la identidad masculina en la región. Al respecto, Brito (2008) afirma lo siguiente:

Recordada y contada como una actividad netamente masculina, la bonanza marimbera ha sido considerada como una historia local que poco tiene qué decir sobre la nación colombiana. En Riohacha, capital del departamento de La Guajira, junto a Barranquilla el mayor epicentro urbano del boom, muy pocas cosas quedaron de aquellos años de auge, lo único que sobrevive en abundancia son las miles de historias en las que varones guajiros derrochadores, impulsivos, vistosos, ruidosos y no pocas veces violentos protagonizan episodios que a la distancia suenan a ficción. Forjada por medio de canciones, chismes, cuentos y bromas en las que vergüenza y orgullo se mezclan inseparables, esta identidad masculina llegó a consolidarse regionalmente, en el territorio del viejo Gran Magdalena, al paso de la actividad ilegal, alcanzando en la figura del comerciante de marihuana, reconocido por otros bajo el apelativo de marimbero, su modelo social ( 17).

La canción concluye con los versos señalados arriba en los que se asume con orgullo tener la apariencia de un hombre mujeriego y compararse con Lisímaco Peralta, quien cambió de comedero. Al respecto, afirma González (2011) que la expresión hace referencia a la ruptura de una relación amorosa, en la que no sólo se produce una pérdida sentimental sino que, además, se cambia de lugar de interacción romántica. El comedero representa, entonces, el hogar de la mujer, sea la esposa, la novia o la amante (querida), vinculado culturalmente a la comida y las demás atenciones de la mujer hacia el hombre.

Ver también: la muerte de Lisímaco

Mi proclama, la súplica de una esperanza

Por último, la tercera canción es Mi proclama, grabada en 1981 por Adaníes Díaz y Héctor Zuleta, del álbum Pico y Espuela. El compositor es Romualdo Brito. Esta canción no tuvo igual resonancia de las dos anteriores, pero es pertinente considerar su letra porque manifiesta otro momento histórico dentro de la bonanza. Según Brito, el tercer ciclo se ubica entre 1978 y mediados de la década del ochenta.

En este lapso el declive fue evidente debido en parte al crecimiento de la competencia por una nueva ola migratoria causada por la apertura de la Troncal del Caribe, la irrupción de la cocaína como una alternativa más rentable y la guerra contra las drogas emprendida por el gobierno nacional (2011: 97). De la admiración y tributo que las dos cancio- nes analizadas condensan en sus letras por el imaginario del marimbero orgulloso y valiente, de la justificación de una actividad económica ilegal y sus prácticas sociales pasamos ahora a la indigna- ción que nace de la violencia desatada en el territorio regional. A partir de dos interrogantes que interpelan a un pueblo, la primera estrofa toma la forma de una súplica, apelando al llanto de las madres y el temor de los niños huérfanos:

Pueblo mío

¿por qué te quieres acabar?

Porque eres ciego no te das cuenta

¿Por qué no tratas de recapacitar?

Te está acabando

tanta violencia

Te suplico

por esas madres que lloran

Que su pena y su dolor

parten el alma

Por esos niños

que viven en zozobra

Porque ya no existe

aquel que la ayudaba.

El estribillo “Luchemos todos por nuestra gloria, si no mi pueblo se acaba” alude a la consciencia colectiva como estrategia de solución, seguida por una estrofa que reconoce en el odio el origen de la violencia y que sensibiliza a través de la fraternidad –vinculado al rol masculino- y la esperanza –asociada a lo femenino:

Deja el odio que ciega tu corazón

Y te conduce por mal camino

Apartemos nuestro pueblo

del dolor Seamos humanos,

seamos amigos

Que de nuevo

nuestras mujeres sonrientes

Luzcan flores rojas

en su caballera

Y brille más limpio el sol

en el oriente

Ya veremos que así

la vida es más bella.

En la última estrofa, se acentúa el valor de la proclama soportada en la esperanza y se invoca un elemento religioso de fuerte raigambre cultural –“virgencita de mi pueblo”-, que resulta el deposi- tario de la súplica. Entonces, se presenta un cambio de recepción, en un primer momento se interpela al pueblo, invitando a la reflexión, y luego se ruega a la Virgen y su carácter milagroso para levantar la dignidad del pueblo, haciendo manifiesta los alcances de la violencia:

Mi proclama tiene la buena intención

Y la esperanza de que algún día

Arranquemos de nuestras almas

el rencor

Y hacer más grande

la tierra mía

Virgencita de mi pueblo,

yo te imploro

Tú que eres tan milagrosa,

santa y buena

Ayuda en mi pueblo

que se hunde en el lodo

En un mundo que lo humilla

y lo condena

En el texto “Romualdo Brito, vivencias de un compositor vallenato”, el autor describe la situación que envuelve la letra de la canción Mi proclama:

Pueblo mío, ¿por qué te quieres acabar o es que eres ciego, no te das cuenta?, así inicia Romualdo su proclama por la Guajira en los años 79-80, cuando se profundizó la bonanza marimbera, que dejó entre los mismos guajiros una serie de personas muertas que logró desencadenar otras tragedias en los departamentos vecinos, especial- mente el Magdalena, Cesar y Atlántico [...] Por eso, entre los años 77 al 79, desgraciadamente, la región presentó un alto índice de criminalidad entre las personas que contrataban para las labores del cultivo, cuido y transporte de la marihuana; exponiendo su tranquilidad ante las autoridades que perseguían a quienes tenían nexos con la maldita hierba y cuyo pago era tres tiros en su humilde cuerpo (Fernández 1999, citado en Castillo 2007: 83).

En la descripción aparecen otros personajes, aparte del marimbero, que también participaron de los procesos de cultivo y tráfico de la marihuana, sin embargo, no trascendieron al imaginario colectivo, pues fue el marimbero la figura que obnubiló la percepción social, debido a su poder local y excentricidades. Así que los hombres que trabaja- ron cultivando, recogiendo, cuidando y transpor- tando la hierba fueron ignorados en las composi- ciones vallenata, aunque alimentaron las estadísti- cas de la violencia. Al parecer, la bonanza que inspiró el imaginario colectivo, alimentada por la cultura popular, fue un espejismo que alimentó las ilusiones de gente de origen humilde que se conectó al negocio como recolector o peón de los capos de la hierba, ya que las grandes fortunas y bienes pasaron a manos de otras familias poderosas de la época (Castillo, 2007).

Todo llega a su final

Los marimberos samarios son conscientes de que los guajiros no fueron los únicos responsables del final de la bonanza, hay muchos factores que ellos reconocen y que recuerdan como las causas del final. El cambio del cuerpo de la policía es otra de esas causas, ya que hubo un momento en el que comenzaron a rotar de forma más periódica a los miembros de la fuerza, porque si los policías permanecían mucho tiempo en un mismo comando dentro de los territorios en donde se comerciaba con marihuana siempre terminaban teniendo nexos con los marimberos. Así mismo influyó mucho la intervención de las fuerzas especializadas en casos de narcóticos y el aumento de los controles en los puertos marítimos, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Entre 1978 a 1982 la fuerte represión sobre la producción de la marihuana en la Sierra Nevada de Santa, iniciada por el gobierno de Turbay Ayala, provocó una locura entre los marimberos.

Al final de la bonanza dentro de los espacios de producción por el incumplimiento de pagos de algunos intermediarios mayoristas. Los campesinos fiaban la marihuana, luego los engañaban, asegurándoles que la mercancía había sido decomisada, en el peor de los casos eran asesinados para no pagarles el dinero. Para la época de la crisis los marimberos guajiros comenzaron asesinar a personas del interior del país que se habían internado en la Sierra, buscando fortuna y un mejor futuro, los guajiros comisionistas muchas veces acusaban a las personas del interior del país como informante la policía o un organismo de inteligencia. En la troncal del Caribe, lo que corresponde al corregimiento de Guachaca los guajiros efectuaron masacres contra estas personas con el fin de no pagarles el dinero: